慶長19年(1614年)、豊臣家最後の砦となった大坂城。その防御の要として真田信繁が築いた「真田丸」は、わずか数ヶ月で徳川20万の大軍を翻弄した戦術的傑作でした。

武田流軍学を継承しながらも鉄砲戦時代に適応した革新的築城技術、劣勢を覆す創意工夫に満ちた戦略思想は、現代のビジネス戦略にも通じる普遍的な教訓を秘めています。戦国時代最後の名将が遺した戦術の神髄を、詳細な史料分析とともに解き明かします。

大坂の陣の全体像

豊臣vs徳川の最終決戦

慶長19年(1614年)冬の陣

徳川家康が豊臣秀頼を討伐するために開始した包囲戦。20万の大軍で大坂城を包囲し、長期戦に持ち込む戦略を採用した。真田信繁が築いた真田丸が徳川軍の進撃を阻み、攻城戦の難しさを証明した。

慶長20年(1615年)夏の陣

和議破綻後の最終決戦。豊臣方は籠城戦から野戦への転換を図り、天王寺・岡山で決戦を挑んだ。真田信繁は徳川本陣への決死の突撃を敢行し、家康を追い詰めるも力尽きて戦死した。

戦国時代終結への道筋

大坂の陣の終結により、織田信長の天下統一事業から始まった戦国時代が完全に終焉。徳川幕府による260年以上の平和な時代の基盤が確立された。

佐藤二朗が歴史探偵社を結成!あの重大事件の謎に挑む。現場検証や科学シミュレーションを駆使し、これまで闇に埋もれていた真実を解き明かす新感覚歴史番組。Amazonより引用

これを見れば謎が解けます⇒エピソード28 – 「大坂の陣 幻の大洪水」

真田信繁の参戦経緯

九度山脱出の決断

関ヶ原の戦い後、高野山麓の九度山で14年間の蟄居生活を送っていた真田信繁。豊臣家の危機を知り、徳川方の監視を振り切って大坂城に向かった。この決断には父・昌幸の遺志と武田家臣団としての誇りが込められていた。

豊臣方への合流

大坂城入城後、真田信繁は豊臣秀頼から厚い信任を受け、城の防御計画の立案を任された。特に城の弱点である南側の防御強化が急務とされ、真田丸の建設が決定された。

浪人たちのリーダーとして

毛利勝永、長宗我部盛親、明石全登ら有力浪人武将の中でも、真田信繁は特に軍事的才能を評価され、事実上の軍事指導者として機能した。

大坂冬の陣の戦略分析

豊臣方の戦略と課題

籠城戦の基本方針

大坂城の堅固な防御を活かし、徳川軍を消耗させる長期戦略。城内に十分な兵糧を蓄え、冬季の厳しい環境を利用して包囲軍の士気低下を狙った。

浪人武将たちの統制問題

各地から集まった浪人武将は実力者ばかりだが、統一指揮系統の確立が困難。各自が独自の戦術思想を持ち、連携に課題を抱えていた。

大坂城の防御体制

本丸・二の丸・三の丸の三重防御に加え、南側の弱点を補う真田丸の建設により、360度の完全防御を実現した。

徳川方の攻撃計画

20万の大軍による包囲

徳川家康は前田利常、松平忠直、伊達政宗ら有力大名を動員し、圧倒的な兵力で大坂城を完全包囲。物理的・心理的圧迫を最大化した。

多方面同時攻撃の構想

城の各方面に攻撃隊を配置し、豊臣方の兵力分散を狙った。特に真田丸方面には主力を投入し、早期決着を図った。

兵糧攻めと心理戦

長期包囲により城内の補給を断ち、豊臣方の戦意を削ぐ戦略。同時に調略工作により内部分裂を誘発することも試みた。

戦略の背景分析

兵力差の現実

徳川軍約20万に対し豊臣軍約10万。数的劣勢を地形と築城技術で補う必要があった。

政治的要因

徳川家康にとって豊臣家は政権の正統性への最大の脅威。完全な排除が政治的目標だった。

時代的背景

鉄砲の普及により攻城戦の様相が変化。従来の城郭では新しい戦術への対応が必要になった。

真田丸の築城技術

真田丸の設計思想

大坂城最大の弱点補強

大坂城南側の平坦地は攻撃側にとって最も進軍しやすい地形だった。この地理的弱点を人工的な要塞で補完することが真田丸建設の主目的だった。

地形分析:北・東・西は川や崖で守られているが、南側のみ平地で防御が困難

馬出し(出丸)としての機能

単純な防御拠点ではなく、城からの反撃基地として設計。敵軍の側面攻撃や退路遮断など、積極的な戦術運用が可能な構造を採用した。

戦術的意義:攻撃と防御を両立する新しい築城思想の具現化

武田流築城術の応用

真田信繁が学んだ武田軍の築城技術を基盤に、鉄砲戦時代に対応した改良を加えた。特に土塁の配置と堀の形状に武田流の特徴が見られる。

技術継承:甲斐武田家の軍事技術を戦国末期の情勢に適応

築城技術の詳細分析

土塁と堀の配置

三日月形の土塁は敵の攻撃線を分散させ、集中砲火を防ぐ効果があった。堀は単純な直線ではなく、攻撃者の死角を作る複雑な形状を採用。

銃眼と射撃位置の工夫

土塁の高さと角度を調整し、鉄砲隊が効果的な十字砲火を展開できる射撃陣地を設計。敵の死角を極小化した。

退路確保の巧妙な設計

真田丸から本丸への退路は敵に悟られないよう地下通路を設置。万一の際の安全な撤退を保証した。

従来の築城術との比較

戦国期築城技術の集大成

平山城、平城の優れた要素を融合し、鉄砲戦術に最適化した革新的設計。従来の山城の防御力と平城の利便性を両立させた。

鉄砲戦時代への対応

弓矢中心の戦闘から鉄砲中心への戦術変化に対応。土塁の厚さと角度で鉄砲の威力を減殺し、反撃射撃を有利に展開できる構造。

短期間建設の工夫

わずか数ヶ月での完成を実現するため、土木工事を最小限に抑制。既存地形を最大限活用した効率的設計。

大河ドラマの「真田丸」は、なぜ名前が幸村になったのかなど脚色されている部分も多少ありますが、大筋は史実に基づいているので、真田信繁をドラマとして理解することができると思います。

真田丸 大河ドラマ

戦国時代最後の名将・真田幸村。天才の父、秀才の兄の背を追いかけながら、故郷に住む家族と共に乱世を生き延びていくために、迷い、悩み、苦しみながら成長していく、家族愛にあふれた物語。Amazonより引用

真田丸の戦いの詳細

慶長19年12月4日の激戦

前田利常軍の正面攻撃

加賀100万石前田家の軍勢約1万5千が真田丸に総攻撃を仕掛けた。徳川軍の中でも最精鋭部隊による全力攻撃だった。

攻撃兵力:約15,000名 攻撃時間:午前6時〜夕方

真田軍の迎撃戦術

真田信繁は約3千の兵で巧妙な迎撃戦を展開。まず敵を真田丸内におびき寄せ、十字砲火で包囲殲滅を図った。

防御兵力:約3,000名 戦術:誘引→包囲→殲滅

徳川軍の大損害

前田軍は約2千名の戦死者を出し、完全に撤退。徳川方にとって冬の陣最大の敗北となり、攻城戦の困難さを証明した。

徳川軍損失:約2,000名 影響:攻撃方針の変更

真田信繁の指揮ぶり

部下への的確な指示

戦況に応じた細かな指示を部隊長に伝達。鉄砲隊の射撃タイミング、槍隊の突撃時機を絶妙にコントロールした。

戦場での冷静な判断

圧倒的な敵軍を前にしても動揺せず、地形の利を最大限活用。予備兵力の投入時機も完璧だった。

士気向上のリーダーシップ

自ら最前線に立ち、部下の戦意を高めた。赤備えの甲冑で敵味方双方にその存在をアピールした。

赤備えの心理的効果

赤い甲冑の威圧感

武田軍団の伝統を受け継ぐ赤備えは、敵軍に強烈な印象を与えた。血を連想させる赤色が戦場で特別な威圧感を生み出した。

統一された部隊の結束

同じ装備・同じ色彩の軍装は部隊の一体感を高め、指揮系統の明確化にも貢献。戦場での識別も容易になった。

敵軍への心理的圧迫

武田軍最強部隊の継承者という名声が、実際の戦闘力以上の心理的効果を発揮。敵の士気を削ぐ重要な要素となった。

冬の陣での戦術的特徴

防御戦術の巧みさ

地形を活かした配置

大坂城周辺の自然地形と人工的な改修を組み合わせ、攻撃側にとって最も不利な戦場を設定。河川や湿地も巧妙に利用した。

火器の効果的運用

鉄砲・大砲の配置により十字砲火を実現。敵軍の進路を予測し、最大の損害を与えられる射撃陣地を構築した。

反撃時機の的確な判断

単純な防御に留まらず、敵軍の疲弊時を狙った積極的反撃で大きな戦果を上げた。攻守の転換が絶妙だった。

情報戦と心理戦

敵情偵察の重要性

忍者や間者を活用した徳川軍の動向把握。敵の攻撃予定時刻や兵力配置を事前に察知し、効果的な迎撃を可能にした。

徳川軍の士気削減

真田丸での大勝利により徳川軍の士気を大幅に低下させることに成功。長期戦への不安を増大させた。

豊臣方の結束強化

戦果を城内全体に宣伝し、豊臣方の結束と戦意を高めた。浪人武将間の協力関係も改善された。

兵站と補給の工夫

限られた資源の活用

城内の備蓄食糧や武器弾薬を効率的に配分。真田丸など最前線部隊への優先補給により戦闘力を維持した。

効率的な物資配分

各部隊の戦術的重要度に応じた物資配分システムを構築。無駄を省き、継戦能力を最大化した。

継戦能力の維持

長期戦を想定した物資管理により、数ヶ月間の籠城戦に耐える体制を整備。士気維持にも配慮した。

和議交渉と真田丸破却

徳川方の和議提案

攻撃行き詰まりの認識

真田丸での大敗により、徳川家康は直接攻撃による短期決戦が困難と判断。特に冬季の長期戦は包囲軍にとって不利だった。

政治的解決への転換

軍事的圧力と政治的交渉を組み合わせた戦略に転換。豊臣方内部の分裂を誘発し、有利な条件で和議を成立させることを目指した。

真田丸攻略断念

真田丸の攻略は事実上不可能と判断。和議の条件として破却を要求することで、軍事的に達成できない目標を政治的に実現した。

和議条件と真田丸の運命

外堀・内堀の埋立て

大坂城の防御力を根本的に削ぐため、堀の埋立てを和議条件に含めた。この条件により城の防御力は大幅に低下した。

出丸破却の要求

真田丸をはじめとする出丸の破却も条件とされた。これにより豊臣方最大の軍事的優位性が失われることになった。

真田信繁の無念

自らの築いた名城の破却に真田信繁は強く反対したが、豊臣家の政治的判断により受け入れざるを得なかった。

和議の政治的背景

家康の長期戦略

一時的な和議により豊臣方の防御力を削ぎ、次の戦いで確実な勝利を得る戦略。軍事と政治を巧妙に使い分けた。

豊臣方の判断ミス

一時的な平和を優先し、長期的な軍事的優位を放棄。徳川方の真意を見抜けなかった政治的失敗。

次の戦いへの布石

和議は夏の陣での徳川方勝利への重要な布石となった。真田丸失失により豊臣方の戦術的選択肢は大幅に制限された。

大坂夏の陣の戦略転換

野戦への戦術変更

籠城から打って出る戦略

真田丸破却により籠城戦の優位性を失った豊臣方は、野戦での決戦を選択。攻勢に転じることで戦局の転換を図った。

天王寺・岡山の決戦場

大坂城南方の平地を決戦場として選択。地形的には徳川方有利だが、機動力を活かした戦術で優位に立つことを目指した。

最後の攻勢作戦

豊臣秀頼の出陣を含む全力攻勢により、徳川軍の分断と本陣攻撃を企図。一点突破による戦局逆転を狙った。

真田隊の配置と役割

茶臼山での陣立て

徳川本陣に最も近い茶臼山に陣を構え、決戦の主役を担った。地形的優位を活かしつつ、攻撃準備を整えた。

徳川本陣への突撃計画

家康本陣の直接攻撃により戦争の早期終結を目指した。この大胆な作戦は真田信繁の発案によるものだった。

決死の覚悟での出陣

勝算の薄い戦いであることを承知の上で、武士としての名誉をかけた最後の戦いに臨んだ。

慶長20年5月7日の最終決戦

真田隊の徳川本陣突撃

真田信繁率いる3千の兵が徳川本陣に向けて決死の突撃を敢行。赤備えの騎馬隊が先頭に立ち、徳川軍の中央を突破した。

突撃距離:約2km 突撃時間:約30分

家康を追い詰めた瞬間

真田隊の突撃により徳川家康は一時的に戦場からの撤退を検討するほど追い詰められた。この時が豊臣方に最も近い勝利の瞬間だった。

家康本陣まで:約300m 危機的状況:約10分間

信繁の壮絶な最期

徳川軍の反撃により真田隊は次第に包囲された。真田信繁は最後まで戦い続け、安居神社で壮絶な戦死を遂げた。

戦死場所:安居神社 享年:49歳

真田戦術の特徴分析

武田流軍学の継承

風林火山の実践

武田信玄の兵法書「風林火山」の思想を実戦で応用。迅速な移動、静かな待機、激しい攻撃、動かざる防御を使い分けた。

機動力重視の戦法

重装備よりも機動性を重視した部隊編成。騎馬隊を中心とした高速戦術により、数的劣勢を補った。

地形活用の巧みさ

地形の特徴を詳細に分析し、最大限に活用する戦術展開。敵の不利な地形に誘導する技術に長けていた。

革新的な戦術思想

鉄砲時代への適応

従来の白兵戦中心から鉄砲を組み込んだ複合戦術への進化。射撃と突撃の絶妙な組み合わせを実現した。

築城術の進化

攻撃的防御の概念を築城に応用。単なる守りではなく、反撃基地としての機能を持つ要塞設計。

心理戦の重視

敵の士気を削ぎ、味方の結束を高める心理的効果を戦術に組み込み。赤備えもその一環だった。

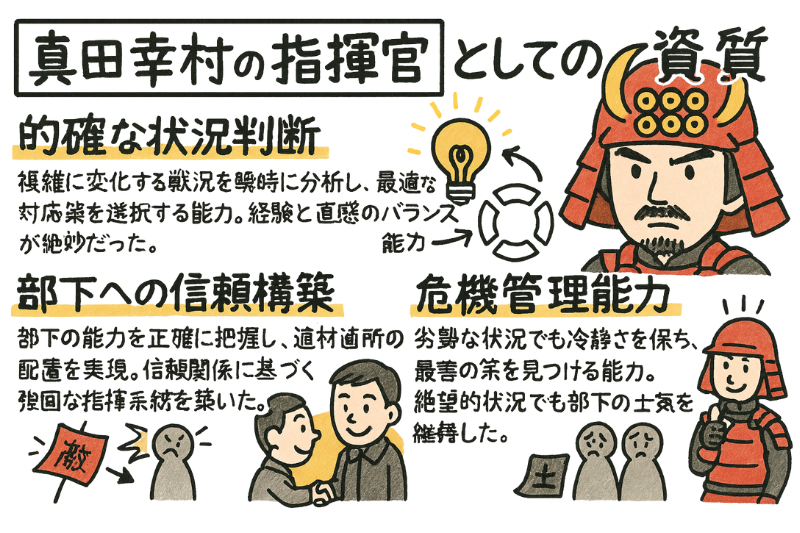

指揮官としての資質

的確な状況判断

複雑に変化する戦況を瞬時に分析し、最適な対応策を選択する能力。経験と直感のバランスが絶妙だった。

部下への信頼構築

部下の能力を正確に把握し、適材適所の配置を実現。信頼関係に基づく強固な指揮系統を築いた。

危機管理能力

劣勢な状況でも冷静さを保ち、最善の策を見つける能力。絶望的状況でも部下の士気を維持した。

大坂の陣の軍事史的意義

戦国時代軍事技術の集大成

築城術の到達点

真田丸は戦国時代の築城技術が到達した最高峰を示している。攻撃と防御の理想的バランスを実現した革新的設計だった。

技術的特徴:

・土塁の科学的配置

・射撃位置の最適化

・退路の戦略的設計

鉄砲戦術の完成

鉄砲の集団運用技術が完成の域に達した。十字砲火、斉射、個人射撃の組み合わせにより、火器の威力を最大化した。

戦術的進歩:

・射撃と白兵戦の融合

・火器の戦略的配置

・弾薬補給の体系化

攻城戦の新展開

従来の城攻めの概念を根本的に変える新しい攻城戦術が展開された。政治的交渉と軍事的圧力の巧妙な組み合わせも特徴的だった。

戦略的革新:

・長期包囲戦の体系化

・心理戦の本格導入

・政軍一体の作戦

真田戦術の後世への影響

江戸時代軍学への影響

真田信繁の戦術は江戸時代の軍学者により詳細に研究され、理論体系化された。特に築城術と機動戦術は重要な研究対象となった。

明治期軍事教育での評価

明治政府の軍事教育機関では、真田戦術が日本固有の軍事思想として高く評価された。西洋軍学との比較研究も盛んに行われた。

現代戦術論での位置づけ

現代の軍事研究においても、真田戦術の創意工夫と適応力は高く評価されている。特に非対称戦争の理論に大きな示唆を与えている。

国際的な軍事史での評価

同時代ヨーロッパ軍事技術との比較

17世紀初頭のヨーロッパ要塞戦術と比較しても、真田丸の設計思想は遜色ない水準にあった。独自の発展を遂げた日本の軍事技術の高さを示している。

要塞戦術の世界史的意義

真田丸は世界的に見ても稀有な「攻撃的防御」要塞として位置づけられる。防御に留まらない積極的な戦術運用は国際的にも注目されている。

日本独自の戦術思想

地形活用、機動性重視、心理戦の統合など、日本独自の戦術思想が凝縮されている。東洋的な軍事思想の一つの到達点として評価される。

戦術から学ぶ現代への教訓

劣勢での戦い方

弱者の戦略思考

数的劣勢を技術力と創意工夫で覆す真田戦術は、現代の中小企業が大企業と競争する際の戦略思考に通じる。限られたリソースを集中投入し、局地的優位を築く重要性を示している。

現代への応用:ニッチ市場での差別化戦略

創意工夫の重要性

既存の枠組みにとらわれない革新的な発想により、劣勢を覆す可能性を創出。現代のイノベーション創出にも通じる思考法である。

現代への応用:破壊的イノベーションの創出

現代ビジネス戦略への応用

真田丸の戦術思想は、現代のビジネス戦略立案にも活用できる。特に競争戦略とリスク管理の分野で有効である。

現代への応用:競争優位の構築と維持

リーダーシップの本質

困難時の指導力

絶望的な状況でも冷静さを保ち、部下に希望を与え続けた真田信繁のリーダーシップは、現代の危機管理における指導者の在り方を示している。

現代への応用:危機時のリーダーシップ発揮

部下のモチベーション管理

赤備えという視覚的シンボルや的確な指示により、部下の士気と結束を維持。現代の組織管理における重要な要素である。

現代への応用:チームビルディングと動機付け

危機管理のポイント

予測困難な状況での迅速な意思決定と的確な対応策の実行。現代の経営者や管理職に求められる重要な能力である。

現代への応用:不確実性下での意思決定

イノベーションの創出

従来技術の革新的応用

武田流築城術を鉄砲戦時代に適応させた真田丸の設計思想は、既存技術の革新的応用による問題解決の好例。現代の技術革新にも通じる発想法である。

現代への応用:既存技術の新規用途開発

短期間での成果達成

限られた時間内で最大の効果を上げる効率的な計画立案と実行。現代のプロジェクト管理における重要な要素である。

現代への応用:アジャイル開発とスピード経営

限られた資源の最大活用

制約の中で最適解を見つける真田信繁の思考法は、現代の資源制約下でのイノベーション創出に直接応用できる貴重な教訓である。

現代への応用:制約下でのイノベーション

真田戦術の永続的価値

大坂の陣における真田信繁の戦術は、単なる軍事技術を超えた普遍的な価値を持っています。

劣勢な状況での創意工夫、限られた資源の最大活用、そして困難な状況でのリーダーシップは、 時代を超えて現代の私たちにも重要な教訓を与え続けています。

真田丸の築城技術と戦略思想は、日本の軍事史における最高峰の一つであり、 その精神は現代のビジネスや組織運営においても活かすことができる貴重な遺産なのです。