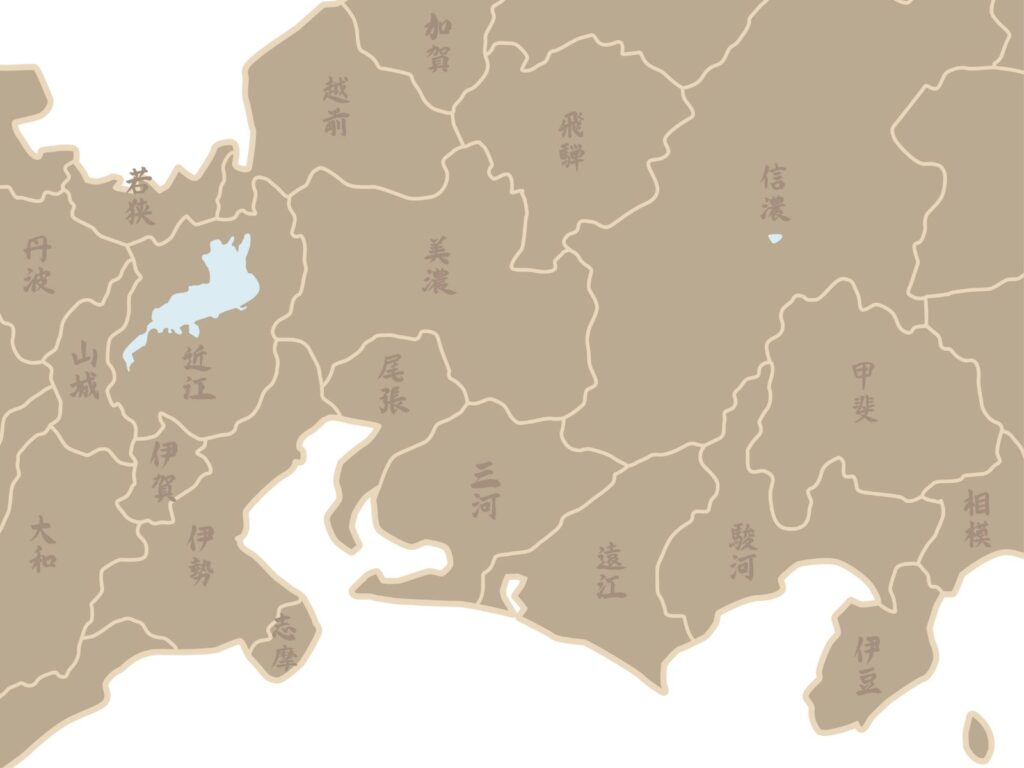

戦国時代の歴史を学ぶ際、「尾張国」「甲斐国」「越後国」といった地名が頻繁に登場します。これらは現在の愛知県、山梨県、新潟県に相当する「令制国」と呼ばれる古代から続く行政区分です。

この記事では、令制国の基礎知識から戦国時代との深い関係、現在の都道府県との対応関係まで、歴史理解に必須の知識を詳しく解説いたします。

令制国の基礎知識

令制国とは何か?

令制国(りょうせいこく)とは、奈良時代の大宝律令(701年)によって定められた日本の行政区分です。「律令国」「旧国」とも呼ばれ、明治時代の廃藩置県(1871年)まで約1,200年間にわたって日本の基本的な地域区分として機能しました。

令制国は、中央集権国家を目指した律令制度の中核をなすもので、全国を66国(後に68国)に分割し、それぞれに国司(こくし)を派遣して統治する仕組みでした。この制度により、それまで豪族が支配していた各地域を朝廷の直接統制下に置くことが可能となったのです。

令制国の成立過程

令制国制度の基礎は、645年の大化の改新にまで遡ります。蘇我氏を滅ぼした中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足は、中国の唐を模範とした中央集権国家の建設を目指しました。

その後、持統天皇の時代に制定された大宝律令によって、正式に令制国制度が確立されました。この制度では、国の下に郡、郡の下に里(後の郷)を置く三層構造の地方行政組織が整備され、各レベルに中央から派遣された官吏が配置されました。

令制国制度の特徴

• 中央集権的な統治システム

• 国司による直接統治

• 税収の中央への集約

• 軍事力の中央管理

令制国の全体構成

五畿七道とは?

令制国は「五畿七道(ごきしちどう)」という大きな枠組みで区分されていました。五畿とは都の周辺5国(山城・大和・河内・和泉・摂津)を指し、七道は全国を7つの街道で結んだ地域区分です。

| 区分 | 含まれる国々 | 現在の地域 |

|---|---|---|

| 五畿 | 山城・大和・河内・和泉・摂津 | 京都・奈良・大阪府周辺 |

| 東海道 | 伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江・駿河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸 | 中部・関東地方 |

| 東山道 | 近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽 | 中部山間・東北地方 |

| 北陸道 | 若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡 | 北陸地方 |

| 山陰道 | 丹波・丹後・但馬・因幡・伯耆・出雲・石見・隠岐 | 日本海側(近畿〜中国) |

| 山陽道 | 播磨・美作・備前・備中・備後・安芸・周防・長門 | 瀬戸内海側(近畿〜中国) |

| 南海道 | 紀伊・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐 | 四国・紀伊半島 |

| 西海道 | 筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩・壱岐・対馬 | 九州地方 |

国の格式による分類

令制国は、その規模や重要度によって大国・上国・中国・下国の4段階に分類されていました。この格式は国司の官位や俸給にも影響する重要な区分でした。

国の格式分類

大国:大和・河内・武蔵など(最も重要な国々)

上国:山城・摂津・尾張・甲斐・下野・常陸・近江・播磨・阿波など

中国:美濃・信濃・越前・越後・相模・伊勢など

下国:その他の小規模な国々

戦国時代における令制国

戦国大名と令制国の関係

戦国時代になると、令制国は実質的な領土支配の単位として重要な意味を持つようになりました。戦国大名たちは「一国の主」となることを目標とし、令制国の完全支配を「国持大名」の証として誇りました。

特に注目すべきは、戦国大名が名乗る官職名です。織田信長の「尾張守」、武田信玄の「甲斐守」、上杉謙信の「越後守」など、これらはすべて令制国の国司職に由来するものでした。朝廷から正式に任じられることもあれば、自称する場合もありましたが、いずれも領土支配の正統性を示す重要な称号でした。

主要戦国大名と令制国

| 戦国大名 | 主要支配国 | 官職名 | 現在の地域 |

|---|---|---|---|

| 織田信長 | 尾張国→美濃国→近江国 | 尾張守→右大臣 | 愛知県→岐阜県→滋賀県 |

| 武田信玄 | 甲斐国・信濃国 | 甲斐守 | 山梨県・長野県 |

| 上杉謙信 | 越後国・越中国 | 越後守 | 新潟県・富山県 |

| 今川義元 | 駿河国・遠江国 | 駿河守 | 静岡県 |

| 毛利元就 | 安芸国・周防国・長門国 | 安芸守 | 広島県・山口県 |

| 島津義久 | 薩摩国・大隅国・日向国 | 薩摩守 | 鹿児島県・宮崎県 |

戦国時代の主要令制国詳細解説

尾張国(現在の愛知県西部)

尾張国は東海道の要衝に位置し、織田氏発祥の地として戦国史上極めて重要な国です。織田信秀が守護代として力をつけ、その子信長が天下統一の第一歩を踏み出した舞台でもあります。

主要な出来事:

- 1534年:織田信秀が今川氏豊を破り勢力拡大

- 1560年:桶狭間の戦いで今川義元を破る

- 1567年:稲葉山城攻略により美濃国へ進出

甲斐国(現在の山梨県)

甲斐国は武田氏の本拠地として知られ、武田信玄による領国経営の模範例とされています。「甲州法度」の制定や治水事業など、先進的な政策が実施されました。

武田氏の甲斐経営:

- 金山開発による財政基盤の確立

- 信玄堤による治水事業

- 騎馬軍団の育成と軍事力強化

- 1582年:織田・徳川連合軍により武田氏滅亡

越後国(現在の新潟県)

越後国は上杉氏の本拠地で、日本海側の要衝として重要な位置を占めました。上杉謙信は「越後の龍」と称され、関東管領として関東地方への影響力も持ちました。

上杉氏の越後経営:

- 青苧(あおそ)貿易による財政確立

- 直江津港を拠点とした日本海交易

- 川中島の戦いでの武田氏との抗争

- 関東管領職による東日本での影響力拡大

令制国と現在の都道府県対照表

関東地方の令制国

| 令制国名 | 現在の都道府県 | 主な戦国大名 |

|---|---|---|

| 武蔵国 | 東京都・埼玉県・神奈川県北東部 | 後北条氏 |

| 相模国 | 神奈川県大部分 | 後北条氏 |

| 上野国 | 群馬県 | 由良氏・長野氏 |

| 下野国 | 栃木県 | 宇都宮氏・皆川氏 |

| 常陸国 | 茨城県大部分 | 佐竹氏・結城氏 |

| 下総国 | 千葉県北部・茨城県南西部 | 千葉氏・結城氏 |

| 上総国 | 千葉県中南部 | 里見氏・正木氏 |

| 安房国 | 千葉県南部 | 里見氏 |

中部地方の令制国

| 令制国名 | 現在の都道府県 | 主な戦国大名 |

|---|---|---|

| 甲斐国 | 山梨県 | 武田氏 |

| 信濃国 | 長野県 | 武田氏・上杉氏(分割統治) |

| 駿河国 | 静岡県中東部 | 今川氏→武田氏 |

| 遠江国 | 静岡県西部 | 今川氏→徳川氏 |

| 三河国 | 愛知県東部 | 松平氏→徳川氏 |

| 尾張国 | 愛知県西部 | 織田氏 |

| 美濃国 | 岐阜県 | 斎藤氏→織田氏 |

| 飛騨国 | 岐阜県北部 | 三木氏→金森氏 |

令制国の軍事・経済的重要性

戦国時代の石高と令制国

豊臣秀吉が実施した太閤検地により、各令制国の正確な石高が判明しました。石高は軍事力の指標でもあり、戦国大名の勢力を測る重要な基準となりました。

| 令制国名 | 石高(万石) | 特徴 |

|---|---|---|

| 加賀国 | 約100 | 「加賀百万石」の由来 |

| 越後国 | 約79 | 米どころとしての豊かさ |

| 尾張国 | 約62 | 織田氏の経済基盤 |

| 武蔵国 | 約67 | 関東最大の穀倉地帯 |

| 近江国 | 約77 | 琵琶湖周辺の肥沃な土地 |

交通の要衝となった令制国

令制国の中には、主要街道の通過点として戦略的重要性を持つものがありました。これらの国を支配することは、物流・軍事両面で大きな利益をもたらしました。

戦略的要衝の令制国

駿河国:東海道の中心、富士川の渡河点

美濃国:東山道と東海道の分岐点

近江国:京都への入口、琵琶湖の水運

摂津国:瀬戸内海航路の拠点

筑前国:九州の政治・経済中心

戦国武将と令制国の官職名

守護・国司の官職システム

令制国制度では、各国に朝廷から派遣される「国司」が統治を行っていました。鎌倉時代以降は「守護」が軍事・警察権を担い、戦国時代には実質的な領主として発展しました。

戦国大名が名乗る「○○守」という官職名は、この国司制度に由来します。正式に朝廷から任じられる場合もあれば、慣例的に自称する場合もありましたが、いずれも領土支配の正統性を示す重要な称号でした。

有名戦国武将の官職変遷

織田信長の官職変遷

• 尾張守(1559年頃):尾張国統一時

• 弾正忠(1568年頃):上洛時

• 右大臣(1575年):朝廷での最高位

• 右大臣辞任(1578年):既存の官職体系からの脱却

| 戦国武将 | 主な官職名 | 任官時期 | 背景 |

|---|---|---|---|

| 豊臣秀吉 | 筑前守→関白 | 1582年→1585年 | 九州平定→天下統一 |

| 徳川家康 | 三河守→征夷大将軍 | 1567年→1603年 | 松平から徳川へ→江戸幕府開府 |

| 武田信玄 | 甲斐守 | 1559年 | 甲斐国完全統一 |

| 上杉謙信 | 越後守→関東管領 | 1548年→1561年 | 越後統一→関東進出 |

| 毛利元就 | 安芸守 | 1540年頃 | 安芸国統一 |

令制国別・戦国史の重要事件

美濃国の戦国史

美濃国は「国盗り物語」の舞台として有名で、斎藤道三による下克上から織田信長の攻略まで、戦国時代の典型的な権力闘争が展開されました。

- 1494年頃:斎藤道三(長井新左衛門尉)が美濃に入国

- 1542年:道三が土岐頼芸を追放し美濃国主となる

- 1556年:長良川の戦いで道三が戦死

- 1567年:織田信長が稲葉山城を攻略、岐阜城と改名

近江国の戦国史

近江国は京都への入口として戦略的重要性が高く、浅井氏・六角氏による分割統治から織田信長の統一まで激しい争奪戦が繰り広げられました。

- 1568年:織田信長の上洛で六角氏が没落

- 1570年:姉川の戦いで浅井・朝倉連合軍を破る

- 1573年:小谷城攻略により浅井氏滅亡

- 1600年:関ヶ原の戦いの前哨戦が各地で展開

令制国の文化的特色

国風文化と地域性

各令制国では独自の文化が発達し、戦国時代にもその伝統は継承されました。戦国大名は領国統治の一環として、文化活動の保護・振興にも力を入れました。

| 令制国 | 文化的特色 | 戦国大名の文化政策 |

|---|---|---|

| 山城国 | 宮廷文化・茶の湯・能楽 | 織田信長の安土城での文化サロン |

| 大和国 | 仏教文化・古代史学 | 筒井順慶の興福寺保護 |

| 甲斐国 | 武士文化・軍学 | 武田信玄の『甲陽軍鑑』編纂 |

| 越前国 | 一向宗文化・手工業 | 朝倉氏の一乗谷文化圏形成 |

寺社と令制国

各令制国には「一宮」と呼ばれる筆頭神社があり、国司が着任時に参拝する慣習がありました。また、国分寺・国分尼寺も各国に設置され、仏教文化の拠点となりました。

主要な一宮神社

尾張国:真清田神社(現・一宮市)

美濃国:南宮大社(現・垂井町)

甲斐国:浅間神社(現・笛吹市)

越後国:弥彦神社(現・弥彦村)

近江国:建部大社(現・大津市)

江戸時代への継承と明治維新

幕藩体制と令制国

江戸幕府は令制国制度を藩制の基礎として活用しました。「国持大名」という格式は令制国を完全に支配する大名を指し、家格の重要な指標となりました。

特に、加賀前田家の「加賀百万石」、薩摩島津家の「薩摩七十七万石」など、令制国名を冠した石高表示は大名の威信を示すものでした。

明治維新と廃藩置県

1871年(明治4年)の廃藩置県により、約1,200年間続いた令制国制度は正式に廃止されました。しかし、その影響は現在の都道府県制にも色濃く残っています。

| 変遷段階 | 時期 | 制度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 古代 | 701年〜 | 令制国制度 | 中央集権的統治 |

| 中世 | 1185年〜 | 守護・地頭制 | 武士による分権統治 |

| 戦国時代 | 1467年〜 | 戦国大名領国制 | 実力主義の分国統治 |

| 近世 | 1603年〜 | 幕藩体制 | 幕府・藩による分権統治 |

| 近代 | 1871年〜 | 府県制 | 中央集権的統治(復活) |

現代に残る令制国の影響

地名・企業名での使用例

令制国の国名は現在でも様々な形で使用されており、日本人の地理的・文化的アイデンティティの一部となっています。

現代での令制国名使用例

鉄道:信越本線、東海道新幹線、山陽新幹線

企業:信越化学工業、山陽電気鉄道、南海電気鉄道

地域名:東海地方、関東地方、近畿地方

大学:信州大学、甲南大学、近畿大学

スポーツ:ジュビロ磐田(遠江国)、アルビレックス新潟(越後国)

文化・方言への影響

現在の方言区分や食文化の違いも、令制国の境界と重なる部分が多く見られます。これは長期間にわたる行政区分が、地域文化の形成に大きな影響を与えたことを示しています。

よくある質問(FAQ)

- Q令制国はいつまで使われていたの?

- A

正式には1871年(明治4年)の廃藩置県まで約1,200年間使用されました。ただし、地名や企業名などでは現在でも使用されています。

- Q戦国時代の「守」って何?

- A

「守(かみ)」は令制国の国司の最高職で、戦国大名が名乗る「○○守」はこれに由来します。領土支配の正統性を示す重要な称号でした。

- Qなぜ「越前」「越後」のように分かれているの?

- A

元々は「越国(こしのくに)」という大きな国でしたが、7世紀後半に越前(福井県)、越中(富山県)、越後(新潟県)の3国に分割されました。

- Q一番大きな令制国はどこ?

- A

面積では陸奥国(東北地方の大部分)、石高では加賀国(約100万石)が最大でした。

- Q現在でも令制国の名前は使われているの?

- A

はい。鉄道路線名、企業名、大学名、スポーツチーム名など、様々な場面で使用されています。

まとめ

この記事のポイント

✓ 令制国は奈良時代から明治時代まで続いた日本の基本的行政区分

✓ 戦国時代の地名や武将の官職名理解に必須の基礎知識

✓ 現在の都道府県制の基礎となった歴史的制度

✓ 戦国武将の領土拡張や権威づけに重要な役割を果たした

✓ 現代でも地名や文化に大きな影響を与え続けている

令制国制度は、単なる行政区分を超えて、日本の歴史・文化・地理的アイデンティティの基盤となってきました。戦国時代を理解する上で、この制度の知識は欠かすことができません。織田信長の「尾張守」から始まった天下統一への道のりも、武田信玄の甲斐経営も、すべて令制国という枠組みの中で展開された歴史なのです。

現在でも私たちの生活に深く根ざしている令制国の影響を知ることで、日本史への理解がより一層深まることでしょう。戦国時代の複雑な政治情勢や武将たちの行動原理を理解するためにも、令制国についての知識は必要不可欠な基礎教養と言えるでしょう。

関連記事のご案内

- 織田信長完全ガイド|尾張国から天下統一への道のり

- 戦国時代の石高制度とは?太閤検地が変えた日本

- 五畿七道の歴史|古代日本の行政区分を徹底解説

- 戦国大名の官職名|守護から国主への変遷史