戦国時代最大の革命児・織田信長。「天下統一」という壮大な夢を抱き、従来の常識を覆す革新的な政策と戦略で戦国時代の流れを大きく変えた歴史上の人物です。

この記事では、織田信長の生涯から革新的政策、重要な人物関係、主要合戦まで、あらゆる角度から徹底解説いたします。戦国時代を理解する上で欠かせない織田信長の全貌を、わかりやすく体系的にご紹介します。

織田信長の生涯 – 革命児の歩んだ道

幼少期・青年期(1534-1551)- 「うつけ者」と呼ばれた若き日々

1534年(天文3年)、織田信長は尾張国勝幡城で織田信秀の長男として誕生しました。幼名は吉法師といい、幼少期から型破りな行動で周囲を驚かせる少年でした。

信長の父である織田信秀は、「海道一の弓取り」と呼ばれた今川義元と対峙する勇猛な戦国大名でした。しかし、信長は父の期待とは裏腹に、奇抜な服装で城下を練り歩き、「うつけ者」と呼ばれるようになります。

1548年、美濃国の斎藤道三の娘・帰蝶(濃姫)との政略結婚が決まります。この結婚は、織田信長と斎藤道三の関係の始まりであり、後に信長の天下統一への道筋を作る重要な出来事となりました。

家督相続と尾張統一(1551-1560)- 真の実力を見せ始めた時代

1551年(天文20年)、父・信秀が急逝し、信長は18歳で織田家の家督を継承します。しかし、家臣団の中には「うつけ者」である信長よりも、弟の織田信勝(信行)を支持する者も多く、織田家は内部分裂の危機に陥りました。

1552年には早くも初陣を経験し、赤塚の戦いで今川軍と戦います。この戦いは引き分けに終わりましたが、信長の武将としての素質を示す重要な戦いでした。

1556年、弟・信勝との家督争いが激化し、稲生の戦いが勃発します。この戦いで信長は勝利を収め、織田家内部の統一に大きく前進しました。後に柴田勝家となる重要な家臣も、この戦いをきっかけに信長の実力を認め、忠臣として仕えるようになります。

桶狭間の戦いと飛躍(1560-1567)- 歴史に名を刻んだ大勝利

1560年(永禄3年)、織田信長の名を歴史に刻む最も有名な戦い「桶狭間の戦い」が起こります。「海道一の弓取り」今川義元が2万5千の大軍を率いて尾張に侵攻してきたのに対し、信長はわずか2千の兵で迎え撃ちました。

多くの家臣が籠城を勧める中、信長は「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」と幸若舞「敦盛」を舞い、決死の出陣を決意します。奇襲攻撃により今川義元を討ち取った桶狭間の戦いの勝利は、信長を一躍戦国時代の主要な戦国大名に押し上げました。

この勝利により、今川氏の人質だった松平元康(後の徳川家康)との同盟関係が成立し、東の脅威から解放された信長は美濃攻略に集中できるようになります。

美濃攻略と天下布武(1567-1573)- 革新的戦略の本格化

桶狭間の勝利後、信長は美濃国(現在の岐阜県)攻略に本格的に乗り出します。斎藤道三亡き後の斎藤家は内部抗争で弱体化しており、信長はこの機を逃しませんでした。

1567年(永禄10年)、ついに稲葉山城を攻略し、美濃国を完全に手中に収めます。信長はこの城を「岐阜城」と改名し、「天下布武」の印章を使い始めます。この「天下布武」こそが、信長の壮大な天下統一構想を表す象徴的なスローガンでした。

美濃攻略の成功により、信長は尾張・美濃の二国を支配下に置き、中央政治に進出する基盤を固めました。経済的にも豊かな濃尾平野を支配することで、革新的な政策を実行する財政基盤も確立したのです。

京都上洛と室町幕府(1568-1573)- 中央政治への本格参入

1568年(永禄11年)、信長は足利義昭を奉じて京都に上洛します。織田信長と足利義昭の関係は当初は協力的でしたが、次第に権力をめぐって対立するようになります。

義昭を第15代征夷大将軍に就任させた信長でしたが、実質的な権力は自分が握っていました。この時期から信長は中央政治の実権を握り、従来の権威や慣習にとらわれない革新的な政治を展開し始めます。

1570年には朝倉義景・浅井長政連合軍との姉川の戦いに勝利し、1573年には足利義昭を京都から追放して室町幕府を事実上滅亡させました。これにより、約240年続いた室町幕府体制に終止符が打たれることになります。

石山合戦と宗教対立(1570-1580)- 既存勢力との激突

信長の革新的政策は、既存の宗教勢力との激しい対立を生みました。特に1570年から1580年にかけて続いた石山本願寺との「石山合戦」は、信長の天下統一事業における最大の難敵でした。

本願寺は全国に広がる一向宗門徒のネットワークを持ち、「一向一揆」と呼ばれる宗教的・政治的抵抗運動を組織していました。信長はこれらの宗教勢力を「王法に背く」存在として容赦なく弾圧し、特に1574年の長島一向一揆では徹底的な殲滅作戦を実行しました。

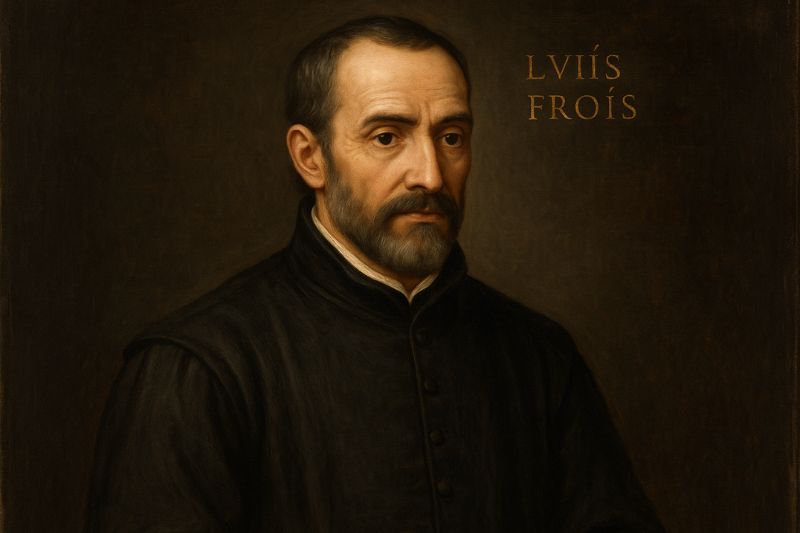

一方で、信長はルイス・フロイスをはじめとするキリスト教宣教師たちを保護し、南蛮貿易を積極的に推進しました。この宗教政策は、既存の仏教勢力に対抗する戦略的意味も持っていました。

安土城建設と天下統一への道(1576-1582)- 夢の実現へ向けて

1576年(天正4年)、信長は琵琶湖畔の安土山に壮大な安土城の建設を開始します。この城は従来の山城とは全く異なる革新的な設計で、7階建ての天主閣は当時の人々を驚嘆させました。

安土城は単なる軍事要塞ではなく、天下人としての威厳を示す政治的シンボルでもありました。城下町には楽市楽座を設けて商工業を振興し、理想的な都市計画を実現しようとしました。

1575年の長篠の戦いでは、鉄砲を大量投入した革新的な戦術で武田勝頼軍に大勝利を収めます。1582年には甲州征討で武田氏を滅亡させ、天下統一まであと一歩というところまで迫りました。この時期、織田信忠も父と共に各地を転戦し、織田家の後継者として着実に実績を積んでいました。

本能寺の変と最期(1582)- 夢半ばでの悲劇的最期

1582年(天正10年)6月2日未明、織田信長は京都の本能寺で家臣の明智光秀に攻められ、49歳の生涯を閉じました。天下統一まであと一歩というところでの突然の死は、日本史上最大の謎の一つとなっています。

本能寺の変の原因については、光秀の個人的怨恨説、黒幕存在説、朝廷陰謀説など様々な説が唱えられていますが、真相は今も謎に包まれています。信長の遺体は発見されず、その最期の詳細も明らかではありません。

信長の死と共に嫡男の織田信忠も二条城で討ち死にし、織田家の直系は断絶します。その後、豊臣秀吉が中国大返しで駆けつけ、山崎の戦いで光秀を破り、信長の後継者として天下統一事業を引き継ぐことになります。

織田信長の革新的政策・戦略

楽市楽座 – 経済革命の先駆け

織田信長の経済政策で最も有名なのが「楽市楽座」です。これは従来の座(商工業者の同業者組合)による独占的営業権を廃止し、自由な商工業活動を保障する画期的な政策でした。

安土城下町をはじめ、信長の支配地域では商人や職人が自由に商売できる環境が整備され、経済活動が活性化しました。また、関所を廃止して物流を円滑化し、統一的な貨幣制度の整備にも取り組みました。これらの政策は、後の豊臣秀吉や徳川家康の経済政策の基盤となりました。

兵農分離制度 – 軍事革命の実現

織田信長と織田家の真実を語る上で欠かせないのが、兵農分離制度の導入です。従来の戦国大名の軍隊は、農繁期には農作業に従事する農民兵が主力でしたが、信長は常備軍制度を整備しました。

専門的な武士階級を育成し、年間を通じて軍事活動に専念できる体制を構築したことで、織田軍は他の戦国大名軍を圧倒する戦闘力を獲得しました。この制度は後に豊臣秀吉の刀狩令、徳川幕府の身分制度の基盤となります。

実力主義人事 – 能力重視の登用

織田信長の人材登用は「実力主義」を基本としていました。出自や家柄にとらわれず、能力のある者を積極的に重用したのです。

最も有名な例が豊臣秀吉の登用です。農民出身の秀吉を木下藤吉郎として召し抱え、その才能を見抜いて重要な任務を任せました。明智光秀、滝川一益、丹羽長秀なども、それぞれの専門分野での能力を評価されて重臣に抜擢されています。

経済・宗教政策 – 既存権威への挑戦

信長の宗教政策は二面性を持っていました。一方では石山本願寺をはじめとする仏教勢力を徹底的に弾圧し、他方ではルイス・フロイスら宣教師を保護しました。

これは単なる宗教的寛容さではなく、既存の権威に対抗する戦略的な政策でした。南蛮貿易による鉄砲・火薬の獲得、西洋の技術・文化の導入など、実利的な目的も重要でした。延暦寺焼き討ちなどの苛烈な宗教弾圧も、政治的・軍事的敵対勢力の排除という側面が強かったのです。

織田信長を取り巻く人物関係

重要な家臣団

織田四天王と呼ばれた重臣たち

- 柴田勝家 – 「鬼柴田」の異名を持つ猛将。当初は信長の弟・信勝を支持していたが、稲生の戦い後は忠臣として仕える

- 豊臣秀吉 – 農民出身から天下人へと駆け上がった戦国最大のサクセスストーリー

- 明智光秀 – 知略に長けた文武両道の武将。最終的に本能寺の変で信長を攻める

- 滝川一益 – 鉄砲隊を率いる武将として活躍し、関東管領にも任命される

織田家の家臣団は、信長の実力主義人事により多彩な人材が揃っていました。それぞれが異なる専門分野で活躍し、織田軍団の強さを支えていました。

政治的パートナー

信長の政治的パートナーとして重要だったのが、斎藤道三です。美濃の「マムシ」と呼ばれた道三は、信長の才能を早くから見抜き、政略結婚を通じて強固な同盟関係を築きました。

また、足利義昭との関係も重要でした。義昭を奉じての上洛により、信長は中央政治に進出する大義名分を得ることができました。しかし、実権をめぐる対立から最終的には決裂し、室町幕府滅亡の原因となります。

家族関係

信長の息子たちも重要な役割を果たしました。嫡男の織田信忠は武田攻めで活躍し、有能な後継者として期待されていました。次男の織田信雄は後に徳川家康と同盟して豊臣秀吉と対立するなど、信長の死後も重要な政治的役割を果たしました。

主要合戦の解説

桶狭間の戦い(1560年)- 信長飛躍の起点

今川義元の2万5千の大軍に対し、信長はわずか2千の兵で挑んだ無謀とも思える戦いでした。しかし、奇襲作戦が功を奏し、今川義元を討ち取る大勝利を収めます。この勝利により、信長は一躍戦国時代の主要プレーヤーとなりました。

姉川の戦い(1570年)- 浅井・朝倉連合軍との激突

妹お市の嫁ぎ先である浅井長政の裏切りにより、信長は浅井・朝倉連合軍と対峙することになります。徳川家康との連合軍で勝利を収めましたが、この戦いは信長にとって「血縁よりも政治的利益を優先する」という冷酷な現実主義を示す象徴的な戦いでもありました。

長篠の戦い(1575年)- 鉄砲戦術の革新

武田勝頼率いる武田軍の騎馬隊に対し、信長は大量の鉄砲を投入した革新的戦術で勝利しました。3段撃ちと呼ばれる戦術により、従来最強とされた武田騎馬軍団を破ったこの戦いは、戦国時代の戦術革命を象徴する戦いとなりました。

石山合戦(1570-1580年)- 宗教勢力との長期戦

石山本願寺との10年にわたる長期戦は、信長の天下統一事業における最大の難敵でした。全国的な一向一揆のネットワークとの戦いは、単なる軍事的対立を超えた宗教戦争の側面も持っていました。最終的に本願寺が石山を退去することで信長の勝利に終わりましたが、この戦いは信長の宗教政策の苛烈さを物語っています。

織田信長の歴史的評価と現代への影響

歴史上の評価

織田信長は「戦国時代最大の革命児」として評価されています。従来の権威や慣習にとらわれない革新的な政策により、中世から近世への転換期において決定的な役割を果たしました。

特に以下の点で高く評価されています:

- 経済政策の革新 – 楽市楽座による自由経済の推進

- 軍事制度の改革 – 兵農分離による常備軍制度の確立

- 実力主義人事 – 能力重視の人材登用

- 都市計画 – 安土城下町に見られる理想的都市構想

- 宗教政策 – 既存の宗教権威との対決と新しい秩序の構築

現代への影響とリーダーシップ論

現代のビジネス界でも、織田信長のリーダーシップは注目され続けています。変化を恐れず、既存の枠組みにとらわれない革新的思考は、現代の経営者にとって学ぶべき点が多くあります。

現代に通じる信長の特徴:

- 迅速な意思決定力

- リスクを恐れない挑戦精神

- 能力重視の人材登用

- 新技術・新制度の積極的導入

- 既存の慣習にとらわれない柔軟性

後世への影響

織田信長の政策や制度の多くは、豊臣秀吉や徳川家康に継承され、近世日本社会の基盤となりました。特に兵農分離制度は江戸時代の身分制度の原型となり、楽市楽座の思想は近世・近代の商業発展の基礎となりました。

また、信長の「天下統一」という構想は、分裂していた戦国時代を終結させ、統一国家建設への道筋を示したという点で、日本史上極めて重要な意義を持っています。

まとめ – 戦国時代を変えた革命児

織田信長は49年という短い生涯の中で、戦国時代の流れを根本的に変えた歴史上稀有の人物でした。「うつけ者」と呼ばれた青年時代から、桶狭間の勝利による飛躍、そして天下統一目前での本能寺の変による悲劇的最期まで、その人生は劇的な起伏に満ちています。

信長の最大の功績は、単なる軍事的勝利ではなく、政治・経済・社会の各分野における革新的な制度改革にありました。楽市楽座、兵農分離、実力主義人事など、彼が導入した政策の多くは後の時代に継承され、近世日本社会の基盤となりました。

また、豊臣秀吉、柴田勝家をはじめとする有能な人材を育成・登用したことも、後の日本史に大きな影響を与えました。

織田信長を理解することは、戦国時代という激動の時代を理解することであり、同時に日本史の大きな転換点を理解することでもあります。現代においても、変化を恐れず革新に挑戦する信長の精神は、多くの人々にインスピレーションを与え続けているのです。