織田信長の次男として生まれながら、しばしば「凡庸」と評される織田信雄。しかし、その波乱に満ちた生涯を詳しく見ると、果たして本当に凡庸だったのでしょうか?

この記事では、政治的判断、軍事行動、そして時代の荒波を生き抜いた彼の真の実像に迫ります。

織田信雄とは?【3分で分かる基本情報】

生年月日・経歴・主な事績

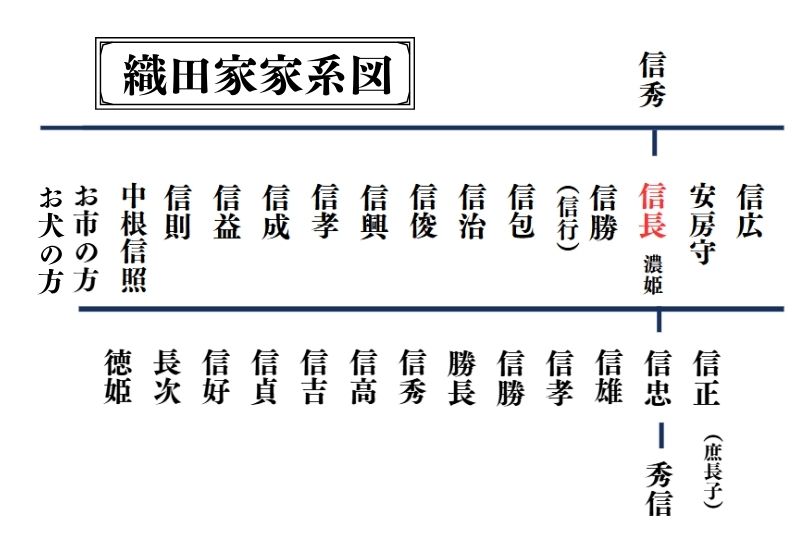

織田信雄(おだ のぶかつ)は永禄元年(1558年)に織田信長の次男として生まれました。幼名は茶筅丸(ちゃせんまる)。母は生駒氏の娘とされています。

主要な経歴:

- 1569年(11歳):北畠家の養嗣子となる

- 1576年:養父北畠具教を暗殺

- 1579年:伊賀国攻めで大敗、信長の激怒を買う

- 1582年:本能寺の変後、織田家の家督争いに参加

- 1584年:小牧・長久手の戦いで徳川家康と同盟

- 1590年:豊臣秀吉により改易

- 1614年:大坂冬の陣に参加

- 1630年:73歳で死去

信雄の生涯は激動の戦国時代そのものを体現しており、政治的な浮き沈みを繰り返しながらも、最終的には徳川政権下で安定した晩年を迎えました。

「凡庸な次男」という評価の真偽

織田信雄が「凡庸」と評される理由は主に以下の点にあります:

- 軍事的失敗:伊賀国攻めでの大敗

- 政治的判断ミス:小牧・長久手の戦いでの単独講和

- 兄弟間の争い:弟信孝との確執

しかし、これらの評価は本当に妥当なのでしょうか?近年の歴史研究では、信雄の行動を単純に「凡庸」で片付けるのではなく、当時の政治情勢や彼なりの戦略性を考慮した再評価が進んでいます。

織田信雄の生い立ちと青年期

茶筅丸時代:信長の厳格な教育

織田信雄は茶筅丸として、父信長から厳格な教育を受けて育ちました。信長は息子たちに対して特に厳しく、武芸と政治の両面で高い水準を求めていました。

信長がしばしば鷹狩りを行う際、茶筅丸も同行し、そこで統治の心得や武将としての在り方を学んだとされています。父の鷹を見つめる幼い茶筅丸の姿は、後に彼自身が「強い意志を持った鷹」になることへの憧れを表していたのかもしれません。

この厳格な教育は、信雄の人格形成に大きな影響を与えました。父の期待に応えようとする強い意識と、同時にその重圧に苦しむ複雑な心境が、後の彼の行動に大きく影響することになります。

北畠家養嗣子:政治的結婚の重責

永禄12年(1569年)、わずか11歳の信雄は北畠家の養嗣子として送り出されました。これは信長の南伊勢攻略の一環として行われた政治的な縁組でした。

北畠家は室町幕府の重臣として長い歴史を持つ名門であり、特に文化面での造詣が深い一族でした。信雄はここで政治的な手腕だけでなく、文化的な素養も身につけることになります。

養父となった北畠具教は、信雄を実の息子のように愛情を持って育てました。具教から学んだ統治の技術や人心掌握の方法は、後の信雄の政治的判断に大きな影響を与えることになります。

養父暗殺事件:初めての政治的決断

天正4年(1576年)、信雄は父信長の命令により、養父北畠具教を暗殺するという非情な決断を下しました。この事件は信雄にとって人生最大の転換点となりました。

この暗殺は、織田家による伊勢国完全支配のための政治的必要性から行われたものでした。信雄にとって、実の父と養父の板挟みという極めて困難な状況での判断でした。

具教が最期に信雄に宛てた手紙があったという話も残されており、そこには「我が子として愛した気持ちを忘れないでほしい」という内容が記されていたとされます。この逸話の真偽のほどは定かではありませんが、信雄の精神的な苦悩を象徴する話として語り継がれています。

この事件により、信雄は北畠家の家督を継承し、織田家による伊勢支配の基盤を築くことに成功しました。しかし、同時に彼の心に深い傷を残す出来事でもありました。

織田信雄の軍事的挫折

伊賀国攻めの大敗:戦略眼の欠如が露呈

天正7年(1579年)、信雄は父信長の許可を得ることなく、独断で伊賀国への攻撃を開始しました。この軍事行動は、彼の軍事的才能に大きな疑問符を付ける結果となりました。

伊賀国は忍者の里として知られ、地形を活かした巧妙な戦術で知られていました。信雄の軍勢は地の利を活かした伊賀国人一揆の前に散々な敗北を喫し、多くの兵を失うことになりました。

この敗戦の原因として以下の点が挙げられます:

- 地形への理解不足

- 敵の戦術に対する軽視

- 補給線の軽視

- 父への事前相談の欠如

しかし、この失敗を単純に「無能」として片付けるのは早計かもしれません。信雄なりに父に認められたいという思いから起こした行動であり、若い武将としての向上心の表れとも解釈できます。

信長の激怒:「縁切り」宣言の真意

伊賀攻めの失敗を知った信長は激怒し、「縁を切る」と宣言したとされています。この言葉は信雄にとって大きな衝撃でした。

しかし、信長のこの厳しい態度には、息子を本当に見捨てるのではなく、むしろ更生させようという意図があったと考えられます。信長は厳しさの中にも愛情を込めて、息子に真の力をつけさせようとしていたのかもしれません。

実際、この事件後も信長は信雄を完全に見捨てることはありませんでした。むしろ、この失敗を教訓として、より慎重な判断力を身につけさせようとしていたと考えられます。

父子関係の修復:その後の信長の態度

「縁切り」宣言の後も、信長は信雄との関係を完全に断絶することはありませんでした。むしろ、この事件を機に、より実践的な教育を施そうとしていた形跡があります。

天正10年(1582年)の本能寺の変まで、信雄は父のそばで学び続けました。この期間に、彼は政治的な判断力や人心掌握の技術を身につけていったと考えられます。

信長の教育方針は厳しくも愛情に満ちたものであり、信雄もそれを理解していたからこそ、最後まで父に従い続けたのでしょう。

本能寺の変後の織田信雄

織田家当主争い:信孝vs信雄

天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変により、織田信長が明智光秀の謀反で亡くなると、織田家では後継者をめぐる争いが始まりました。この争いの中心となったのが、信雄と弟の信孝でした。

信雄の立場:

- 次男として年上の権威

- 伊勢国の実質的支配者

- 北畠家の人脈と資源

信孝の立場:

- 神戸家の養嗣子として四国政策の中心

- 軍事的才能で父に認められていた

- より積極的な性格

この兄弟対立は、単なる個人的な確執を超えて、織田家全体の方向性を左右する重要な政治的争いでした。

羽柴秀吉との協力:現実的な選択

信雄は早い段階で羽柴秀吉と手を組むという現実的な判断を下しました。この選択は、当時の政治情勢を冷静に分析した結果でした。

秀吉は中国大返しにより明智光秀を討ち、織田家中で最も勢いのある武将でした。信雄は秀吉の政治的手腕と軍事力を正確に評価し、協力することが織田家の利益になると判断したのです。

この判断は「日和見主義」として批判されることもありますが、実際には極めて現実的で政治的に優れた選択でした。信雄の政治的な洞察力を示す事例の一つといえるでしょう。

弟信孝の自刃:勝者の代償

織田家の後継者争いは最終的に信雄の勝利に終わりましたが、その代償として弟信孝を自刃に追い込むという悲劇的な結果となりました。

信孝は岐阜城に追い詰められ、天正11年(1583年)に自刃しました。この時、信孝が辞世の句として「昔より主を討つ身の野間なれば 報いを待てや羽柴筑前」と詠んだとされています。

信雄にとって、この勝利は政治的な成功である一方で、肉親を失うという深い悲しみをもたらしました。権力争いの非情さを身をもって体験した出来事でした。

兄弟が死の間際に信雄の前に現れたという逸話も残されていますが、これは信雄の心の重荷を象徴する話として語り継がれています。

小牧・長久手の戦いと織田信雄

徳川家康との同盟:秀吉への対抗

天正12年(1584年)、信雄は徳川家康と同盟を結び、羽柴秀吉に対抗する姿勢を明確にしました。この同盟は、秀吉の急速な台頭に危機感を抱いた結果でした。

同盟の背景:

- 秀吉の権力集中への警戒

- 家康の東海道支配との利害一致

- 織田家の独立性維持への意志

家康との同盟は、信雄にとって父信長の後継者としての正統性を主張する重要な政治的手段でもありました。

単独講和の決断:批判された選択

小牧・長久手の戦いは、局地的には家康・信雄連合軍の勝利でしたが、戦略的には膠着状態が続いていました。そのような中で、信雄は家康に相談することなく、秀吉との単独講和を決断しました。

講和の条件:

- 信雄の所領安堵

- 人質の交換

- 織田家の名誉保持

この決断は家康から強い批判を受け、後に「信雄の裏切り」として語られることになりました。しかし、信雄の立場から見れば、長期戦による領国の疲弊を避けるための合理的判断でもありました。

戦後の立場:織田家の衰退

単独講和により、信雄は一時的に所領を安堵されましたが、織田家全体の政治的地位は大きく低下しました。秀吉の天下統一事業が進む中で、信雄は次第に一地方大名へと地位を下げていくことになります。

しかし、この時期の信雄の行動を「失策」として一方的に批判するのは適切ではありません。当時の複雑な政治情勢の中で、彼なりの生存戦略を実行していたと見ることができます。

豊臣・徳川時代の織田信雄

改易と復権の繰り返し:不安定な地位

豊臣政権下で信雄は度々改易され、その度に復権するという不安定な地位を経験しました。

主な改易と復権:

- 天正18年(1590年):秀吉により改易

- 文禄2年(1593年):下野烏山5万石で復権

- 慶長5年(1600年):関ヶ原の戦い後、徳川家康により改易

- 慶長13年(1608年):大和宇陀3万石で復権

- 元和4年(1618年):上野甘楽2万石へ移封

この浮き沈みの激しい人生は、戦国時代から江戸時代への転換期における大名の典型的な運命を示しています。

関ヶ原の戦いでの立場

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、信雄は西軍には参加せず、中立的な立場を取りました。この判断も、彼の政治的な洞察力を示すものです。

しかし、戦後処理において家康は信雄を改易しました。これは単純な処罰というよりも、新しい政治秩序における位置づけを明確にするための措置だったと考えられます。

晩年の安住:最終的な落ち着き先

最終的に信雄は上野甘楽2万石の大名として安定し、寛永7年(1630年)に73歳で生涯を閉じました。

晩年の信雄は、激動の人生を振り返りながら、静かに藩政に取り組んだとされています。和歌や茶道にも親しみ、文化的な素養を深めたという記録も残っています。

織田信雄の人物評価:本当に「凡庸」だったのか?

同時代の評価と後世の評価

同時代の評価:

- 軍事的才能への疑問視

- 政治的判断の一貫性の欠如

- しかし、文化的素養は高く評価

江戸時代の評価:

- 父信長との比較による「凡庸」評価の定着

- 軍記物における否定的描写の影響

明治以降の評価:

- 「失敗した武将」としての固定化

- 兄弟間の争いへの道徳的批判

政治的判断力の再評価

近年の研究では、信雄の政治的判断に一定の合理性があったことが指摘されています。

再評価される点:

- 現実主義的な判断:理想よりも実利を重視した選択

- 生存戦略の巧妙さ:激動の時代を生き抜いた適応力

- 文化的素養:武力だけでない多面的な能力

特に小牧・長久手の戦いでの単独講和は、短期的には批判されましたが、長期的には信雄の領国と家臣団を守るための合理的判断だったとも評価されています。

現代歴史学での位置づけ

現代の歴史学では、信雄を単純に「凡庸」として片付けるのではなく、戦国時代から近世への移行期における大名の典型例として位置づける傾向があります。

現代的評価のポイント:

- 時代の転換期における適応能力

- 政治的現実主義の実践者

- 文武両道の教養人

織田信雄は確かに父信長のような卓越したカリスマ性や軍事的天才性は持っていませんでした。しかし、激動の時代を生き抜き、最終的には安定した晩年を迎えることができた彼の人生は、決して「凡庸」という言葉では表現しきれない複雑さと深さを持っています。

彼の生涯は、戦国時代の理想と現実、親子の絆と政治的必要性、個人の野心と家の存続といった、人間が直面する根本的な矛盾と向き合い続けた記録でもあります。現代を生きる我々にとっても、多くの教訓を与えてくれる貴重な歴史的人物といえるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。