織田信長研究家「お春」が、信長と深い関係を築いた重要人物について詳しく解説するシリーズ第3弾。

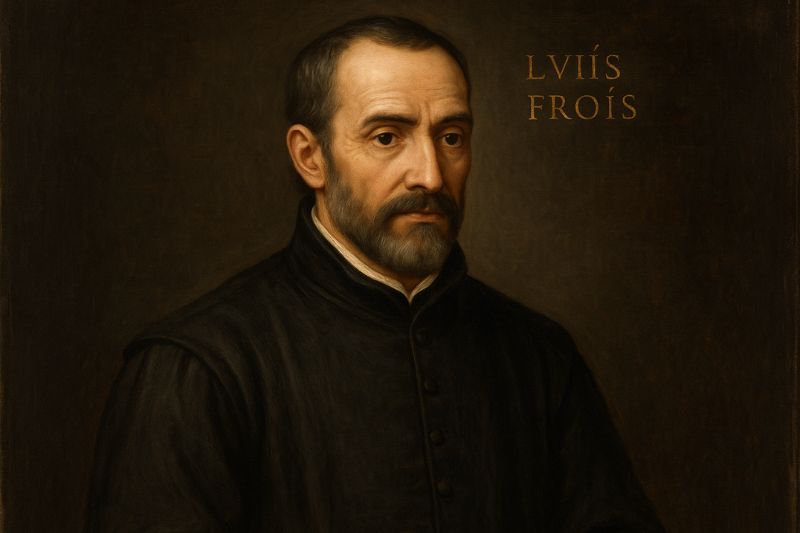

今回は、戦国時代の日本にキリスト教を伝えたポルトガル人宣教師ルイス・フロイスと織田信長の特別な関係に迫ります。フロイスが残した『日本史』は、現代に伝わる貴重な史料として、信長の人物像を知る上で欠かせない資料となっています。

ルイス・フロイスとは?戦国時代に日本へ来た宣教師の正体

ポルトガル出身の宣教師:基本プロフィール

ルイス・フロイス(ポルトガル語: Luís Fróis [luˈiʃ frɔjʃ]、1532年~1597年7月8日)は、ポルトガル・リスボン出身のカトリック司祭・宣教師です。イエズス会に所属し、戦国時代の日本で約34年間にわたって宣教活動を行いました。

フロイスの最大の功績は、織田信長や豊臣秀吉といった戦国大名との直接的な交流を通じて得た情報を、詳細な記録として後世に残したことです。特に彼の著作『日本史』は、16世紀後半の日本の政治・社会・文化を理解する上で極めて重要な史料となっています。

宣教師への道:幼少期からイエズス会入会まで

フロイスは1532年にリスボンで生まれ、1541年にわずか9歳でポルトガル宮廷に仕えることになりました。この宮廷経験が、後に日本の権力者たちと対等に交流できる素養を身につける基礎となったと考えられます。

16歳でイエズス会に入会したフロイスは、同年インドのゴアに派遣されます。ゴアでフランシスコ・ザビエルや日本人協力者ヤジロウと出会ったことが、彼の人生を大きく変える転機となりました。この出会いが、後の日本宣教への道筋を決定づけたのです。

1563年日本上陸:フロイスの布教活動開始

肥前国での宣教活動スタート

1563年、31歳のフロイスは日本の肥前国(現在の長崎県)に上陸し、キリシタン大名として知られる大村純忠のもとで本格的な布教活動を開始しました。

フロイスは日本での活動において、単に宗教を広めるだけでなく、日本語の習得と日本文化の理解に努めました。この姿勢が、後に織田信長をはじめとする日本の権力者たちから信頼を得る重要な要因となります。

京都進出と他の宣教師との協力

1565年には京都に到着し、先輩宣教師ガスパル・ヴィレラや日本人修道士ロレンソ了斎らと協力して、畿内での布教活動を本格化させました。この時期のフロイスの活動が、やがて織田信長との歴史的な出会いへとつながっていきます。

運命を変えた1569年:織田信長との歴史的初対面

二条御所での運命的な出会い

1569年、日本史上最も重要な異文化交流の瞬間が訪れました。将軍・足利義昭を支援して京都に上洛した若き織田信長と、ルイス・フロイスが二条御所の建築現場で初対面を果たしたのです。

この出会いは、単なる偶然ではありませんでした。当時の信長は、政治的・軍事的な革新を進める一方で、既存の仏教勢力に強い不満を抱いていました。比叡山延暦寺や石山本願寺などの仏教勢力が政治に介入し、自身の統一事業の障害となっていることに危機感を持っていたのです。

信長がキリスト教に興味を示した理由

フロイスとの出会いで信長が示した関心の背景には、以下のような要因がありました:

政治的要因

- 仏教勢力への対抗手段としての新宗教の活用

- 南蛮貿易による経済的メリットの獲得

- 西洋の軍事技術や知識への関心

個人的要因

- 新しい思想や文化に対する強い好奇心

- 既存の権威に囚われない革新的な性格

- 合理主義的な思考法への共感

信長の庇護下でのキリスト教布教活動

宣教師への特別な保護と支援

信長はフロイスの誠実さと豊富な知識に感銘を受け、彼に対して特別な信頼を寄せるようになりました。この信頼関係は、単なる宗教的な興味を超えて、政治的・戦略的な意味を持っていました。

信長の庇護により、フロイスと他の宣教師たちは畿内での布教活動を自由に行うことができるようになりました。具体的には:

- キリスト教会の建設許可

- 宣教活動の公認

- 南蛮貿易への参画支援

- 他の宣教師との協力体制構築

宣教師ネットワークの拡大

信長の支援を得たフロイスは、ガスパル・ヴィレラやニェッキ・ソルディ・オルガンティノなどの同僚宣教師と連携し、効果的な布教ネットワークを構築しました。この期間は、日本におけるキリスト教史上、最も成功した時代の一つとされています。

フロイスの『日本史』に記された織田信長の真の姿

宣教師の目から見た信長の人物像

フロイスの最大の遺産である『日本史』には、織田信長の人物像が外国人の客観的な視点から詳細に記録されています。この記録は、日本の史料では得られない貴重な情報を含んでいます。

信長の性格について

- 合理的で革新的な思考の持ち主

- 既存の権威や慣習に縛られない自由な発想

- 部下や外国人に対する公平な態度

- 新しい知識や技術に対する強い探求心

政治的戦略について

- 宗教勢力のバランスを巧みに利用

- 経済的利益を重視した現実主義

- 軍事技術の革新への積極的な取り組み

信長とフロイスの特別な対話エピソード

フロイスの著作には、信長との個人的な対話に関する興味深いエピソードが数多く記されています。これらの記録から、信長が:

- キリスト教の教義に真剣に耳を傾けていた

- 西洋の文化や技術について詳しく質問していた

- 宗教的な議論を楽しんでいた

- 異文化交流に積極的だった

ことがわかります。これらのエピソードは、信長の人間的な側面を知る上で非常に価値の高い史料となっています。

本能寺の変後:激変する宣教師の運命

1582年本能寺の変がもたらした影響

1582年の本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれた後、フロイスをはじめとする宣教師たちの立場は一変しました。信長という強力な庇護者を失ったキリスト教宣教は、新たな困難に直面することになります。

豊臣秀吉政権下での試練

信長の後を継いだ豊臣秀吉は、当初はキリスト教に対して比較的寛容な姿勢を示していました。しかし、キリスト教の拡大と南蛮貿易の発展に伴い、その政治的・社会的影響力に対する警戒を強めていきます。

1587年の伴天連追放令の発令により、フロイスは畿内を去ることを余儀なくされ、最終的に長崎に身を寄せることになりました。この政策転換は、日本におけるキリスト教史の大きな転換点となりました。

フロイスの晩年と歴史的遺産

最後の重要な活動

晩年のフロイスは、1590年に帰国した天正遣欧使節を伴って再来日したヴァリニャーノと共に、聚楽第で豊臣秀吉と会見しました。この会見は、日本とヨーロッパの外交関係における重要な出来事でした。

その後、1592年に一時マカオに渡りましたが、1595年に再び長崎に戻り、1597年7月8日に長崎のコレジオで65歳の生涯を閉じました。

『日本史』の史料価値と現代への影響

フロイスが残した『日本史』は、現代においても戦国時代の日本を理解するための最重要史料の一つとして高く評価されています。特に:

史料としての価値

- 外国人による客観的な視点での記録

- 当時の政治・社会・文化の詳細な描写

- 日本の史料では得られない情報の提供

学術的な意義

- 比較文化史研究への貢献

- 異文化交流史の基礎資料

- キリスト教伝来史の第一次史料

まとめ:織田信長とルイス・フロイスが遺した歴史的意義

ルイス・フロイスと織田信長の出会いは、単なる宗教的な交流を超えて、戦国時代の日本に大きな変革をもたらした歴史的事件でした。

この二人の関係から学べることは:

- 異文化理解の重要性:相互の文化を尊重し理解しようとする姿勢

- 革新的思考の価値:既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想

- 記録保存の意義:後世への貴重な情報伝達の重要性

フロイスの『日本史』に記録された織田信長の姿は、現代の私たちに、真のリーダーシップとは何か、異文化交流の可能性とは何かを教えてくれる、かけがえのない歴史的遺産なのです。