戦国時代の日本において、織田信長ほど革新的で影響力のあった人物はいないでしょう。

1534年に尾張国で生まれた信長は、「うつけ」と呼ばれた青年時代から、日本史上最も重要な改革者の一人へと成長しました。

彼の戦略的思考、革新的な軍事戦術、そして経済政策は、単に戦国時代を終結に導いただけでなく、その後の日本の発展の基礎を築いたのです。

生い立ちと青年時代

人は心と気を働かすことをもって良しとするなり」織田信長

「尾張のうつけ」と呼ばれた若き日々

1534年、織田信長は尾張国(現在の愛知県)で生まれました。幼名は吉法師といい、後に「尾張のうつけ」というあだ名で呼ばれることになります。この「うつけ」という言葉は、当時「愚か者」という意味でしたが、後にこのあだ名こそが信長の型破りな性格を表すものとなりました。

父・織田信秀が亡くなると、弟の信勝(信行)との激しい家督争いが始まります。この争いは単なる兄弟喧嘩ではなく、織田家の将来を左右する重要な政治的闘争でした。信長は巧みな政治手腕と軍事力によってこの争いに勝利し、ついに尾張国を統一することに成功します。

斎藤道三との初対面において、美濃の戦国大名である道三は信長の真の能力を瞬時に見抜き、「わしの子はやがてこのたわけの門前に馬をつなぐことになる」と予言したと言われています。

桶狭間の戦い:奇跡の勝利とその戦略

戦国史上最大の番狂わせ

1560年、27歳の織田信長が一躍全国にその名を知らしめたのが桶狭間の戦いでした。この戦いで信長は、今川義元率いる大軍を小さな軍勢で撃破し、まさに奇跡のような勝利を収めました。

情報戦と革新的戦術

しかし、この勝利は単なる幸運ではありませんでした。信長は綿密な情報戦を展開していたのです。当時の戦国時代では、どんな大軍を持っていても大将が討たれれば即座に敗北となります。そこで信長は今川義元の居場所を正確に把握し、全力で攻撃を仕掛けました。

また、信長は戦場での勘を養うために自ら先頭に立ち、長槍の有効性にもいち早く気づいて導入するなど、真の戦略家としての才能を発揮しました。このような革新的な思考が、後の天下統一への道筋を作ったのです。

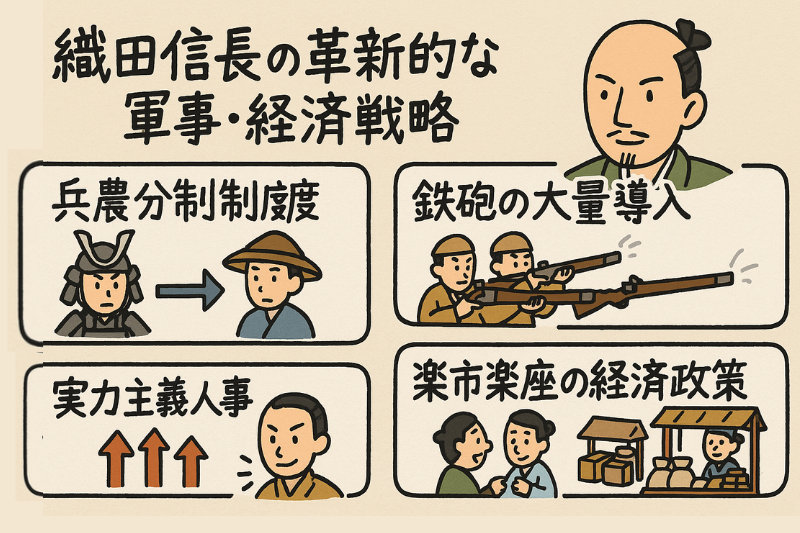

革新的な軍事・経済戦略

鉄砲の大量導入

信長の軍事革新における最も重要な要素の一つが、鉄砲の大量導入でした。1575年の長篠の戦いでは、信長は大規模に鉄砲を使用し、武田勝頼の騎馬隊を完全に撃破しました。これは日本の戦争史における重要な転換点であり、戦国時代の戦術に革新をもたらしました。

鉄砲の効果的な使用は、他の戦国大名たちに対してその威力を明確に示し、以後の戦法に大きな変化をもたらしました。信長はこの新兵器を単に導入するだけでなく、それを最大限に活用する戦術を編み出したのです。

楽市楽座の経済政策

信長は軍事面だけでなく、経済面でも画期的な革新をもたらしました。彼の代表的な政策の一つが「楽市楽座」です。これは市場の自由化を促進し、商工業の発展を図るものでした。

楽市楽座により、信長の領地内での商業活性化が進み、経済基盤の強化がもたらされました。また、商都・堺を掌中に収めることで、他の戦国大名とは桁違いの経済力を手に入れることにも成功しました。この経済力が、信長の軍事力を支える重要な基盤となったのです。

天下統一への道のり

「天下布武」の理念

信長の最も大きな目的は日本の統一でした。「天下布武」という言葉は、信長の野望を象徴するものです。これは単なる領土の拡張ではなく、彼の理想とする統一国家の実現を意味していました。

信長は全国の武力統一を目指し、次々と戦国大名を打ち倒していきました。この過程で、彼は従来の価値観や既存の権力構造に果敢に挑戦し、新しい時代の扉を開いたのです。

優秀な家臣団の活用

信長の成功を支えたのは、彼の卓越した人材活用能力でもありました。羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)や柴田勝家を方面軍の指揮官に任命し、周囲の敵を次々と撃破していきました。また、徳川家康との同盟は戦国時代最大の外交成果の一つであり、信長の権力基盤を確固たるものにしました。

- 1534年 – 尾張国で誕生

- 1560年 – 桶狭間の戦いで今川義元を撃破

- 1575年 – 長篠の戦いで鉄砲を大量使用

- 1582年 – 本能寺の変で死去(49歳)

人間性と魅力

国際的視野と革新性

新しいもの好きの織田信長は、キリスト教にも非常に寛容で、宣教師たちから多くの知見を得ていました。この国際的な見識が、他の戦国大名にはない独自の世界観を築く基盤となったのです。信長の革新性は、日本という島国の枠を超えた広い視野に支えられていました。

意外な優しさと人間味

「第六天魔王」とも呼ばれ冷酷なイメージもある信長ですが、実は人間味あふれる一面も多く持っていました。豊臣秀吉の妻「おね」に送った手紙には「以前より美しくなった」と書かれていたというエピソードも残っています。

ある小姓が部屋の塵を拾ったことに感心して「人は心と気を働かすことをもって良しとするなり」と評価したという話があります。このような細かい気配りが、合戦での的確な判断力にも繋がったのでしょう。

後世への影響と遺産

豊臣秀吉と徳川家康への影響

信長の死後も、その影響は長く続き、後継者たちに引き継がれました。豊臣秀吉や徳川家康は、信長の教えや戦略を引き継ぎ、さらに発展させました。特に徳川家康は、信長の理想を実現し、江戸幕府を開いたことで知られています。

信長の影響は新時代の開始を告げ、天下統一を遂げた者たちの背後に彼の思想が脈々と流れています。

現代日本への影響

信長の革新性は現代日本にも影響を与え続けています。彼の経済政策は市場経済や自由貿易の基盤を築く一助となり、また彼のリーダーシップや戦略的思考は、多くの経営者やリーダーにとってのモデルとなっています。

- 自由市場経済の先駆けとなった楽市楽座政策

- 革新的技術導入への積極的姿勢

- 実力主義に基づく人材登用

- 既存の権威や慣習にとらわれない改革精神

- 国際的視野に基づく政策決定

まとめ

1582年、織田信長は49歳という若さで本能寺の変において明智光秀の謀反により命を落としました。しかし、その短い生涯で果たした業績は計り知れません。

信長は単なる戦国武将ではなく、日本の歴史を根本から変革した真の改革者でした。彼の革新的な戦術、経済政策、そして統一への野望は、日本の歴史に深く刻まれています。「うつけ」と呼ばれた青年が、情報戦と革新的戦術で勝利を重ね、最終的に日本統一の基礎を築いた物語は、現代においても多くの示唆を与えてくれます。

織田信長の遺産は歴史だけでなく、現代社会のさまざまな分野で生き続けています。彼の先見性と戦略眼、そして人間味あふれるエピソードも含めて、織田信長は今もなお多くの人々を魅了する戦国時代最大のヒーローなのです。

織田信長についてさらに詳しく知りたい方は、「織田信長完全ガイド」もご覧ください。