日本の戦国時代は、群雄割拠の大名たちが天下統一を目指してしのぎを削った、まさに「下剋上」の時代でした。

その中で、特に大きな功績を残し、後世にまで語り継がれているのが「戦国三英傑」――織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人です。

彼らはそれぞれ異なる出自や性格を持ちながらも、互いに影響し合い、日本の歴史を大きく動かしました。本記事では、戦国三英傑の関係性や功績、天下統一への歩みを、歴史的背景とともにわかりやすく解説します。

戦国三英傑とは?基本知識と概要

三英傑の定義と時代背景

「戦国三英傑」とは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康を指す呼称です。戦国時代(1467年の応仁の乱から始まり、おおよそ1600年前後まで続いた混乱期)の中で、彼ら三人が日本統一を大きく推し進めたことから特別に評価されています。

信長が戦国の秩序を壊し、秀吉が統一を完成させ、家康がその成果を長期安定へと導いた、という歴史の大きな流れが特徴です。

三英傑が果たした歴史的役割

- 織田信長:旧来の秩序を壊す「破壊者」兼「革新者」

- 豊臣秀吉:庶民出身ながら政権を掌握し、「統一者」として頂点に立つ

- 徳川家康:安定と平和を築き上げた「守成の名君」

この役割分担こそが、三英傑の歴史的な意義です。

愛知県出身の共通点

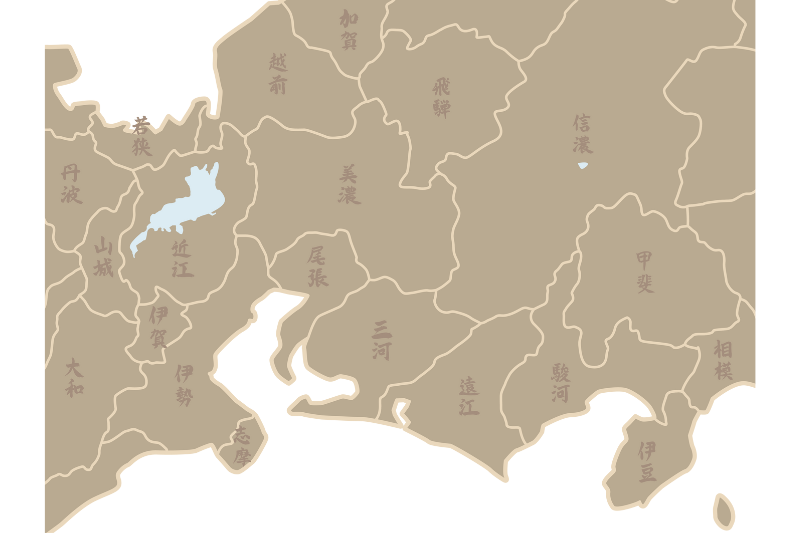

興味深いことに、三英傑はいずれも現在の愛知県出身です。尾張(信長・秀吉)や三河(家康)は、東西交通の要衝であり、文化・経済の交流も盛んな土地柄でした。地理的要因が、彼らの登場を後押ししたともいえるでしょう。

織田信長:革新的な戦国大名(1534-1582)

織田信長の生涯と主要な功績

尾張国(現在の愛知県名古屋市付近)に生まれた信長は、若くして家督を継ぎ、桶狭間の戦いで今川義元を討ち取ることで一躍有名になります。その後、天下布武の理念を掲げ、革新的な戦術と政策で勢力を拡大しました。

革新的な戦術(長篠の戦い・鉄砲隊)

1575年の長篠の戦いでは、鉄砲を大量に運用し、武田勝頼の騎馬軍団を撃破しました。戦国時代の軍事革命ともいえる戦術であり、日本の合戦のあり方を大きく変えた瞬間でした。

楽市楽座と経済改革

信長は経済政策にも積極的で、楽市楽座を導入し商業の自由化を進めました。これにより、流通が活発化し、戦国の世であっても市場経済の発展を促しました。

安土城建設と文化政策

近代城郭の先駆けとされる安土城は、信長の権威を象徴する建築物です。壮大な天守や華麗な障壁画は、日本の文化史においても重要な位置を占めます。

織田信長の性格と名言「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」

過激とも思えるこの句は、信長の苛烈さや即断即決の姿勢を象徴するものです。実際の性格はもっと柔軟だったという説もありますが、一般的には強硬なリーダー像で語られています。

豊臣秀吉:農民から天下人への道(1537-1598)

豊臣秀吉の生涯と成り上がりストーリー

尾張の農民の子として生まれた秀吉は、信長に仕えて頭角を現します。下働きから大出世し、信長の死後は明智光秀を討ち、最終的には天下統一を成し遂げました。彼の生涯は「サクセスストーリー」の典型といえるでしょう。

太閤検地と刀狩による社会改革

秀吉は全国規模で土地の収穫量を調査する「太閤検地」を実施し、年貢制度を整えました。また、農民から武器を没収する「刀狩令」を出し、農民と武士の身分を明確に分けたことも大きな改革です。

天下統一の完成と全国支配

秀吉は四国征伐、九州征伐、小田原征伐を経て、ついに全国統一を達成します。戦国時代に終止符を打ったのは、まさに彼の功績でした。

朝鮮出兵とその影響

一方で、晩年の朝鮮出兵は大きな失敗に終わり、国内外に負担を残しました。秀吉の晩年の判断が、その後の豊臣政権の脆弱さにつながったとも言われています。

豊臣秀吉の性格と名言「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」

柔軟で人心掌握に長けた秀吉の性格を表す句です。人を動かす力、調整力こそが彼の真骨頂でした。

徳川家康:江戸幕府の礎を築いた将軍(1543-1616)

徳川家康の生涯と忍耐の人生

三河の小大名として生まれた家康は、幼少期から人質生活を送るなど苦難の連続でした。しかし、粘り強く時を待ち、最終的には天下人の地位を手にします。

関ヶ原の戦いと天下分け目の決戦

1600年の関ヶ原の戦いは、日本史の分岐点でした。西軍を破った家康は、天下統一への最終段階に進みます。

江戸幕府開府と幕藩体制の確立

1603年、家康は征夷大将軍に任ぜられ、江戸幕府を開きます。これにより、日本は武家政権による中央集権体制へと移行しました。

260年続く平和な時代の基盤作り

家康の作った幕藩体制は、約260年間の安定と平和をもたらしました。これは世界史的にも稀な長期政権と評価されています。

徳川家康の性格と名言「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」

忍耐強く、慎重な性格を象徴する句です。家康の生き方そのものを端的に表しています。

三英傑の関係性と相互作用

織田信長と豊臣秀吉の主従関係

秀吉は信長の家臣として仕え、信長の死後にその後継者として台頭しました。二人の関係は、忠義と同時にしたたかな野心によって成り立っていました。

豊臣秀吉と徳川家康のライバル関係

秀吉の時代、家康はその強大な勢力ゆえに最大のライバルと見なされました。両者は対立と協調を繰り返しながら、歴史を動かしました。

織田信長と徳川家康の同盟関係

信長と家康は同盟を結び、互いに利益を共有しました。三方ヶ原の戦いでの敗北を乗り越えた家康が信長に信頼され続けたのは、彼の誠実さの証といえるでしょう。

三英傑の性格比較とホトトギスの句

- 信長:強硬な破壊者(「殺してしまえ」)

- 秀吉:調整と柔軟の人(「鳴かせてみせよう」)

- 家康:忍耐の人(「鳴くまで待とう」)

三人の違いが、そのままリーダーシップの多様性を示しています。

戦国武将気質診断:あなたの中に潜む4人の武将(家康・光秀・秀吉・信長)のエネルギー配分が分かるテストです。

三英傑の功績比較と歴史的意義

それぞれの統治スタイルの違い

- 信長:革新による破壊と創造

- 秀吉:調整と人心掌握による統一

- 家康:安定と持続可能性の追求

天下統一への貢献度ランキング

- 信長 ― 戦国秩序の破壊

- 秀吉 ― 天下統一の完成

- 家康 ― 平和と安定の確立

三人はリレーのように役割を果たしました。

現代への影響と教訓

企業経営や政治においても、「革新・調整・安定」の3つの要素は重要です。戦国三英傑の生き方は、現代にも通じるリーダーシップの教科書です。

三英傑ゆかりの地(愛知県・名古屋)

名古屋城、犬山城、岡崎城など、三英傑にゆかりの深い史跡が愛知県には数多く存在します。観光資源としても非常に魅力的です。

まとめ:戦国三英傑が現代に伝える教訓

三英傑から学ぶリーダーシップ論

- 信長に学ぶ「革新力」

- 秀吉に学ぶ「人心掌握術」

- 家康に学ぶ「忍耐と持続可能性」

この三要素を組み合わせることが、現代のリーダーにも求められています。

戦国時代研究のおすすめ書籍・資料

- 『信長の原理』(著:中西進)

- 『秀吉とその時代』(著:堺屋太一)

- 『家康の遺訓』(著:南條範夫)

- 愛知県観光協会公式サイト(史跡情報多数)