戦国時代(1467年-1603年)は、日本全国で戦国大名たちが激しい勢力争いを繰り広げた動乱の時代でした。

この混沌とした時代において、戦場の主力を担ったのが「足軽」と呼ばれる兵士たちです。

足軽は武士階級の下に位置する徒歩兵でありながら、その圧倒的な数の力で戦国時代の戦争を根本から変革させた存在でした。本記事では、足軽の歴史的背景から具体的な装備、戦術的役割、そして彼らの過酷な日常生活まで、戦国時代の足軽について完全解説します。

この記事の要約文を音声で聞くことができます。(4分47秒)

足軽とは何者だったのか?|歴史的背景と社会的地位

足軽の起源と歴史的変遷

足軽という兵種が歴史に登場したのは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけてのことです。当初は小規模な存在でしたが、戦国時代に入ると状況は劇的に変化しました。

戦国時代の特徴である大規模な合戦では、従来の騎馬武者中心の戦術だけでは限界がありました。そこで各戦国大名は、大量の歩兵部隊を組織する必要に迫られ、足軽の重要性が飛躍的に高まったのです。

足軽の社会的地位と出自

足軽の多くは農民出身でした。武士階級の下に位置しながらも、戦場では重要な役割を担う存在として、戦国時代の軍事システムの中核を成していました。

足軽の社会的特徴:

- 主に農民や下層民出身

- 半農半兵の生活スタイル

- 農閑期に戦争に参加

- 武士階級への憧れと現実のギャップ

彼らの存在により、戦国大名たちは従来よりもはるかに大規模な軍事行動が可能となり、戦国時代の戦争は質的にも量的にも大きく変化したのです。

戦場での足軽の多様な役割

戦国時代の足軽は、戦場において極めて多様な役割を担いました。単なる歩兵としてだけでなく、専門的な技能を活かした部隊として活躍していました。

槍衾戦術|集団突撃による主力戦闘

足軽の最も重要な役割は、長槍を使った集団戦闘でした。彼らは「槍衾(やりぶすま)」と呼ばれる戦術を用いて戦いました。

槍衾戦術の特徴:

- 複数の足軽が槍を水平に構える密集隊形

- 敵に対する一斉突撃

- 個々の戦闘技術の劣勢を集団の力で補完

- 騎馬武者に対する有効な対抗手段

この戦術により、農民出身の足軽でも訓練された騎馬武者と互角以上に戦うことが可能となりました。

弓矢部隊|遠距離攻撃の専門部隊

一部の足軽は弓矢部隊として遠距離攻撃を担当しました。弓矢による攻撃は戦術的に重要な役割を果たしていました。

弓矢部隊の戦術的役割:

- 敵の進軍を妨害・遅延

- 騎馬武者への牽制攻撃

- 攻城戦での城壁上からの狙撃

- 前線の槍足軽部隊への援護射撃

弓矢足軽は特に攻城戦において重要な役割を果たし、戦国時代の戦術に大きな影響を与えました。

工兵としての築城・攻城活動

足軽の中には工兵としての専門技能を持つ者もいました。彼らは戦闘以外の軍事活動において欠かせない存在でした。

工兵足軽の主な活動:

- 野戦築城による防御陣地の構築

- 攻城戦での土木作業(堀の埋め立て、城壁の破壊など)

- 橋梁建設や道路整備

- 兵站路の確保と維持

これらの工兵足軽は、戦国時代の軍事工学の発展に大きく貢献し、後の城郭建築技術の向上にも影響を与えました。

足軽の基本装備と戦術的活用

足軽の装備は、防御力と機動性のバランスを重視して設計されていました。限られた予算の中で最大の戦闘効果を発揮するための工夫が随所に見られます。

防具類|身を守る基本装備

兜(かぶと)

足軽の兜は、防御の要となる装備品でした。身分や資金力によって質に差がありましたが、基本的な防御機能は確保されていました。

兜の特徴:

- 頭部保護が主目的

- 面頬(めんぽう)による顔面防御

- 首鎧(くびかけ)による首回り保護

- 軽量化による機動性の確保

胴当て

胴当ては足軽の胴体を保護する重要な装備でした。「腹当て(はらあて)」や「胴丸(どうまる)」と呼ばれる形式が一般的でした。

胴当ての構造:

- 鋼鉄製の板を組み合わせた構造

- 矢や剣からの防御機能

- 動きやすさを考慮した設計

- コスト効率を重視した簡素な作り

手甲・足甲

手甲(てっこう)と足甲(すねあて)は、それぞれ腕と脚を保護するための装備でした。

手甲・足甲の特徴:

- 手甲:指から肘までの防御

- 足甲:膝から下の保護

- 革製または金属製

- 機動性と防御力のバランス重視

武器類|戦闘の主力装備

長槍(ながやり)

足軽の主力武器である長槍は、集団戦闘において最も重要な装備でした。

長槍の仕様と戦術的価値:

- 長さ:通常2メートル以上(最長で4-5メートル)

- 構造:木製の柄に鉄製の穂先

- 重量:持ち運びやすい軽量設計

- 戦術的効果:騎馬兵への有効な対抗手段

長槍による槍衾戦術は、足軽部隊の戦術的優位性を決定づける重要な要素でした。

弓矢(ゆみや)

弓矢は遠距離攻撃を担う足軽の重要な武器でした。

弓矢の戦術的特徴:

- 射程距離:約100-150メートル

- 精度:訓練により向上

- 用途:敵陣攪乱、騎馬兵牽制

- 補助効果:心理的威圧

刀(かたな)

刀は足軽の最後の防御手段として携帯されました。

足軽の刀の特徴:

- 武士の刀より短く軽量

- 携帯性を重視した設計

- 接近戦での補助的役割

- 実用性優先の質素な作り

装備の戦術的運用

陣形による長槍の活用

長槍足軽は、特定の陣形によってその威力を最大化しました。

効果的な陣形の特徴:

- 密集隊形による一斉突撃

- 複数の槍による面的攻撃

- 敌の突撃に対する迎撃効果

- 騎馬兵の機動力を封殺

弓兵の戦術的配置

弓矢部隊は、地形を活かした戦術的配置により効果を発揮しました。

戦術的配置の原則:

- 高台からの射撃による射程延長

- 敵の進行方向を考慮した配置

- 前線部隊への援護射撃

- 城壁や陣地からの狙撃

機動力重視の装備運用

足軽の装備は、重装備の騎馬兵や武士に比べ軽量で機動的でした。

機動力の戦術的活用:

- スピーディーな展開と移動

- 敵の隙を突く攻撃

- 長期戦での持久力維持

- 地形を活かした戦術の実行

足軽の過酷な日常生活の実態

戦場での活躍とは裏腹に、足軽たちの日常生活は極めて厳しいものでした。経済的困窮、過酷な労働環境、そして常に死と隣り合わせの生活が彼らを待っていました。

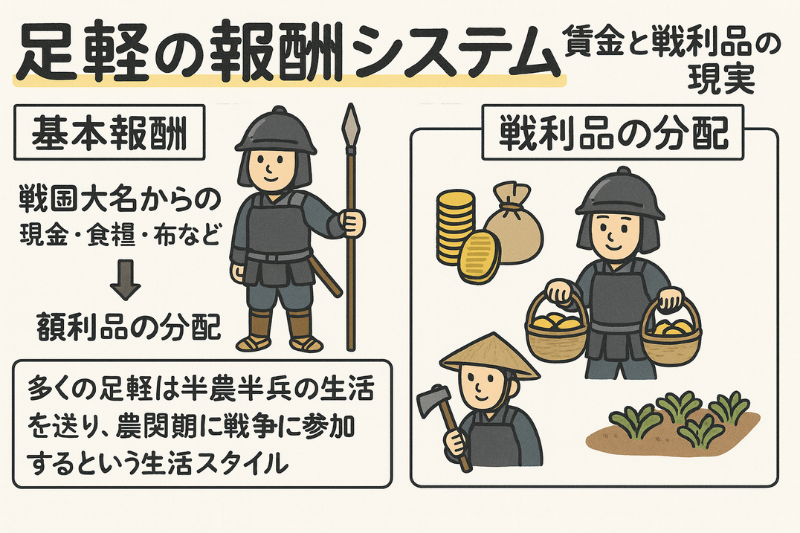

報酬システムと経済状況

基本報酬の実態

足軽の主な収入源は限られており、生活を支えるには不十分でした。

基本的な報酬構造:

- 賃金:戦国大名からの現金・食糧・布など

- 戦利品:戦闘後の分配(運と実力次第)

- 農業収入:半農半兵による副収入

- 季節労働:農閑期の追加収入

経済的現実

多くの足軽は半農半兵の生活を送り、農業と戦争を両立させる必要がありました。

経済的課題:

- 基本賃金だけでは家族を養えない現実

- 戦争期間中の農業収入の減少

- 装備購入・維持費用の自己負担

- 負傷時の医療費と収入減少

野営生活の過酷な現実

戦場での足軽たちの生活環境は想像を絶する厳しさでした。

気候との闘い

季節による困難:

- 冬季:厳寒での野営、凍傷の危険

- 夏季:酷暑での行軍、熱中症のリスク

- 雨季:泥濘での移動、装備の腐食

- 乾季:水不足、塵埃による健康被害

食糧・衛生問題

深刻な生活環境:

- 慢性的な食糧不足:質・量ともに不十分

- 衛生環境の悪化:疫病の蔓延

- 医療体制の未整備:負傷・病気への対処困難

- 睡眠環境の劣悪さ:十分な休息の確保困難

これらの過酷な条件により、多くの足軽が実際の戦闘よりも病気や事故で命を落としました。

精神的支えと人間関係

過酷な現実に直面した足軽たちを支えたのは、人間的な絆でした。

家族への思い

家族との結びつき:

- 故郷の家族のための戦い

- 妻子への経済的責任

- 老親への孝行の義務

- 家族の安全への願い

戦友との絆

戦場での仲間意識:

- 生死を共にする戦友関係

- 互いを支える相互扶助

- 苦難を分かち合う連帯感

- 戦闘時の信頼関係

信仰と精神的支柱

宗教的・精神的な慰め:

- 仏教・神道への信仰

- 戦勝祈願と無事帰還への願い

- 死への恐怖を和らげる精神的支え

- 来世への希望

戦国時代への歴史的影響と意義

足軽の存在は、戦国時代の軍事システムを根本から変革し、その後の日本史にも大きな影響を与えました。

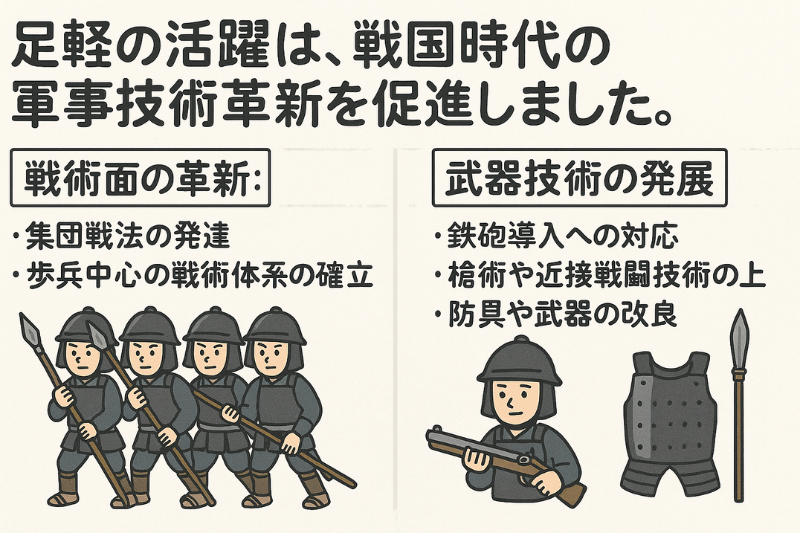

軍事革命への貢献

戦術面の革新

足軽による軍事技術の発展:

- 集団戦法の確立:個人技より組織力重視

- 歩兵中心戦術:騎馬中心から歩兵中心への転換

- 陣形戦術の発達:槍衾を中心とした組織的戦闘

- 兵站システムの重要性:大規模軍隊の維持管理

武器技術の発展

技術革新の促進:

- 鉄砲導入への対応:新兵器への適応能力

- 槍術の体系化:集団戦闘に特化した技術

- 防具の改良:コスト効率と防御力のバランス

- 量産技術の発達:大量の装備品製造技術

社会変革への影響

農村社会への波及効果

農村への多面的影響:

負の側面:

- 戦争参加による一時的な労働力不足

- 農業生産力の季節的低下

- 若い労働力の戦場への流出

- 農村共同体の一時的解体

正の側面:

- 戦争技術の農村への伝播

- 農村防御システムの向上

- 外部世界との接触機会増加

- 社会移動の可能性拡大

身分制度への影響

社会階層の流動性:

- 農民から兵士への社会移動

- 実力による地位向上の可能性

- 身分制度の相対化

- 後の兵農分離政策への布石

戦国時代終結への貢献

統一戦争における役割

天下統一への貢献:

- 織田信長の革新的軍事戦術の基盤

- 豊臣秀吉の大規模動員戦略の実現

- 徳川家康の組織的軍事力の中核

- 全国統一戦争における主力部隊

江戸時代への遺産

後世への影響:

- 兵農分離政策の歴史的背景

- 武士階級の再編成への影響

- 平和な社会への移行における経験値

- 組織運営ノウハウの蓄積

まとめ|足軽が残した戦国時代への歴史的意義

戦国時代の足軽は、日本史において極めて重要な役割を果たした存在でした。武士階級の下に位置しながらも、その圧倒的な数の力と多様な役割により、戦国時代の戦争の主役となったのです。

足軽の歴史的意義

軍事史的意義:

- 大規模戦争を可能にした軍事システムの中核

- 騎馬中心から歩兵中心への戦術転換の推進

- 集団戦法と組織戦闘の確立

- 後の近世軍事システムの基盤構築

社会史的意義:

- 農民から兵士への社会移動の実現

- 身分制度の流動化促進

- 農村社会の変革と近代化への契機

- 国民国家形成への歴史的準備

技術史的意義:

- 武器・防具技術の大量生産化

- 兵站・補給システムの体系化

- 築城・土木技術の発展促進

- 組織運営技術の洗練

足軽たちが示した勇気と忍耐力、そして過酷な環境での生存力は、現代の私たちにも多くの教訓を与えてくれます。彼らの存在なくして、戦国時代の歴史、ひいては近世日本の成立を語ることはできません。