戦国時代には、戦場での生活が厳しいものであり、水分補給は生死に直結する重要な課題でした。野戦や長期間にわたる合戦などでは、飲料水の確保が戦闘の勝敗を決する要因になることもありました。

この記事では、戦国時代の武士たちが使用していた携帯水容器の歴史とその進化について詳しく見ていきましょう。

戦国時代の水筒の重要性

戦国時代(1467年から1603年)は、日本各地で領主や武将たちが権力を争い、絶え間ない戦闘が繰り広げられていました。

戦国時代の合戦は、一日で終わることもあれば、何日も続くこともありました。しかも戦場は山岳地帯や河川付近など、自然環境が厳しい場所が多いのです。炎天下の行軍で脱水症状になれば、体力は急激に低下し、戦うどころではありません。

当時の武士にとって「戦国時代 水筒」は、まさに命をつなぐ道具でした。水だけでなく、米のとぎ汁や薄い味噌汁を入れることもあり、栄養補給の役割も果たしていました。戦国時代の記録にも「ひょうたんを腰に下げて水を飲む兵の姿」が描かれており、水筒は武具の一部といっても過言ではありません。

主要な携帯水容器の種類

ひょうたんと竹水筒

竹製の水筒

竹は日本各地に自生し、加工がしやすく、軽くて丈夫。戦国時代の水筒としても最も一般的でした。竹の節を利用して水漏れを防ぎ、片側を切り落として口を作り、木の栓や布で蓋をします

竹の内側は天然の防腐作用があり、ある程度は水質を保てるという利点もありました。また、寒い時期にはぬるま湯を入れることで、簡易的な湯たんぽの役割も果たしたとされています。

ひょうたん製の水筒

ひょうたんは、乾燥させて中身をくり抜けば軽く、形状も持ちやすい天然のボトルになります。

ひょうたん製の戦国時代の水筒は、竹製よりも保温性・保冷性が高いと言われ、特に長距離移動の際に重宝されました。

さらに、装飾性も高く、武将クラスになると漆塗りや家紋入りの豪華なひょうたん水筒を持つこともありました。

| 材料 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| 竹 | 軽量・防腐性・加工しやすい | 乾燥で割れやすい |

| ひょうたん | 保温性・軽量・見た目が良い | 製作に時間がかかる |

水筒の製造とその技術

ひょうたん

戦国時代の水筒作りは、地域ごとに職人技がありました。竹製なら節の位置を見極めて切り出し、ひょうたんなら収穫後に数ヶ月乾燥させ、内部をきれいに洗浄してから加工します。

漆塗りを施すことで耐久性と防水性を高める方法もあり、これにより水の腐敗や漏れを防ぎました。現代のアウトドアボトルと比べると原始的ですが、自然素材の持つ機能性を最大限に活かしていたのです。

水筒の携帯方法

水筒を携帯する手段もまた工夫がなされていました。竹製の水筒には、細い紐を通して肩から下げるか帯に取り付ける方法が一般的でした。これにより、武士たちは両手を自由に使いながらも常に水を持ち歩くことができました。

加えて、鞄や荷車に置いて運ぶこともありました。これにより、大量の水を一度に運ぶことができ、部隊全体で水の供給が可能となりました。

生水の危険性と浄水法

戦国時代、戦地で直接飲むことができる清潔な水を見つけることは困難でした。それゆえ、生水の摂取による健康リスクも問題となっていました。水を飲む前に浄水の作業を行うことが必要でした。一般的な方法として、炭を利用して水をろ過する方法がありました。炭には不純物を吸着する効果があり、簡単な浄水器としての役割を果たしました。

また、火を使って煮沸することも効果的な方法でした。煮沸することで細菌やウイルスを殺すことができ、安全な飲料水を得ることができました。これらの浄水法を用いることで、戦場での水分補給に伴う健康リスクを最小限に抑えることができました。

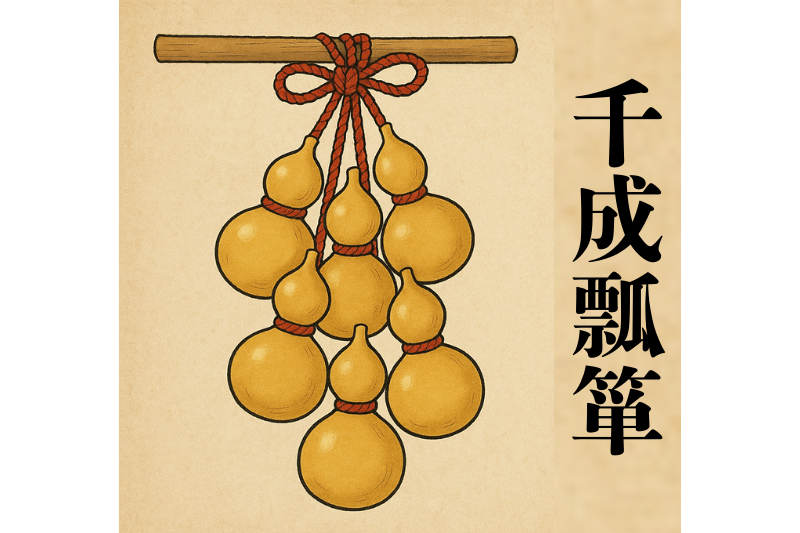

コラム:豊臣秀吉と千成ひょうたん

豊臣秀吉と千成ひょうたん

戦国時代の水筒の中でも、ひょうたんは特別な象徴性を持っていました。その代表例が豊臣秀吉の「千成ひょうたん」です。

秀吉は木下藤吉郎と名乗っていた頃から、戦勝のたびにひょうたんを一つずつ馬印(うまじるし)に吊り下げていきました。その数が千に達したという故事から「千成(せんなり)ひょうたん」と呼ばれるようになり、やがて彼の天下人としてのシンボルになったのです。

このひょうたんは単なる縁起物ではなく、戦国時代の水筒としての実用性も兼ね備えていました。乾燥させたひょうたんは軽く、川の水や薄い味噌汁などを入れて持ち歩けます。秀吉が軍を率いる際、兵士たちもひょうたん型の水筒を腰に下げていたとされ、軍全体の統一感と士気を高める役割を果たしました。

現代でも、千成ひょうたんは商売繁盛や勝負運のシンボルとして飾られることがあり、歴史イベントや観光地では秀吉ゆかりの「ひょうたん水筒」のレプリカも人気を集めています。まさに戦国時代 水筒文化の象徴といえる逸話です。

まとめ

戦国時代の武士たちが使用していた水筒は、その重要性からさまざまな工夫と進化を遂げてきました。竹や革を用いた水筒は、その軽量性や耐久性に加え、浄水のための工夫も施されていました。これらの技術やアイデアは現代も引き継がれ、アウトドア活動での水分補給手段として活用されています。

戦国時代の水筒事情を理解することで、当時の武士たちの生活や戦闘のリアルな一面に触れることができました。歴史の知識を深めることは、現代の生活にも新たな視点やアイデアをもたらすものです。これからも、過去の知恵を引き継ぎながら、新しい形で発展していくことが望まれます。